《和方》是清代著名医家陈青堂所著的一部中医经典著作,专门研究和解法及其相关方剂的理论与应用。书中以“和”为核心,从中医理论的角度阐述了如何通过调和人体阴阳、气血、表里、脏腑等失衡状态来治疗疾病,并详细分析了和解方剂的组成、功效、适应症及加减变化。这本书体现了陈青堂对和解法的深入理解,同时为中医临床提供了重要的理论指导和实践经验。

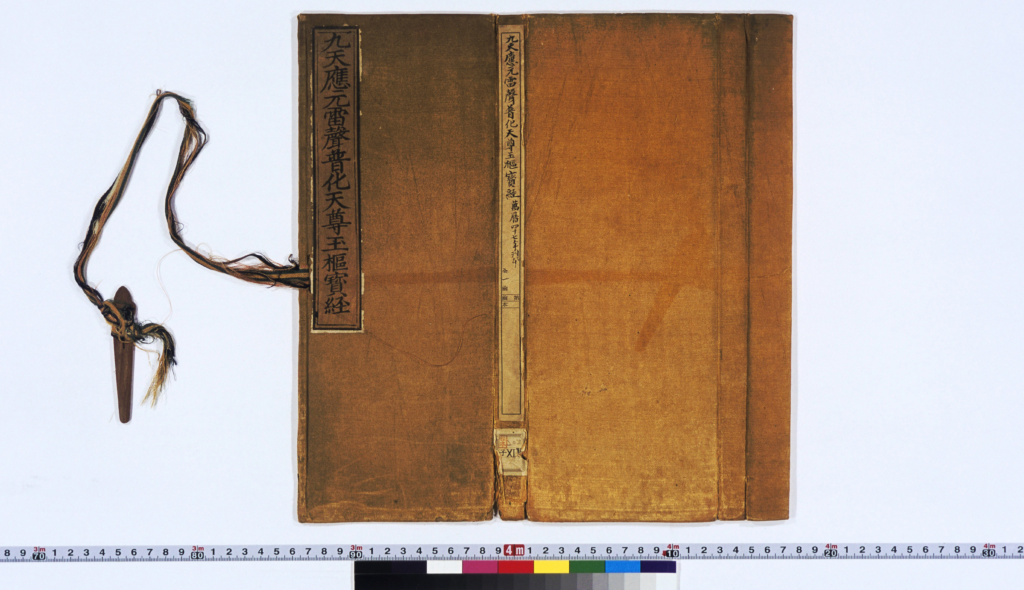

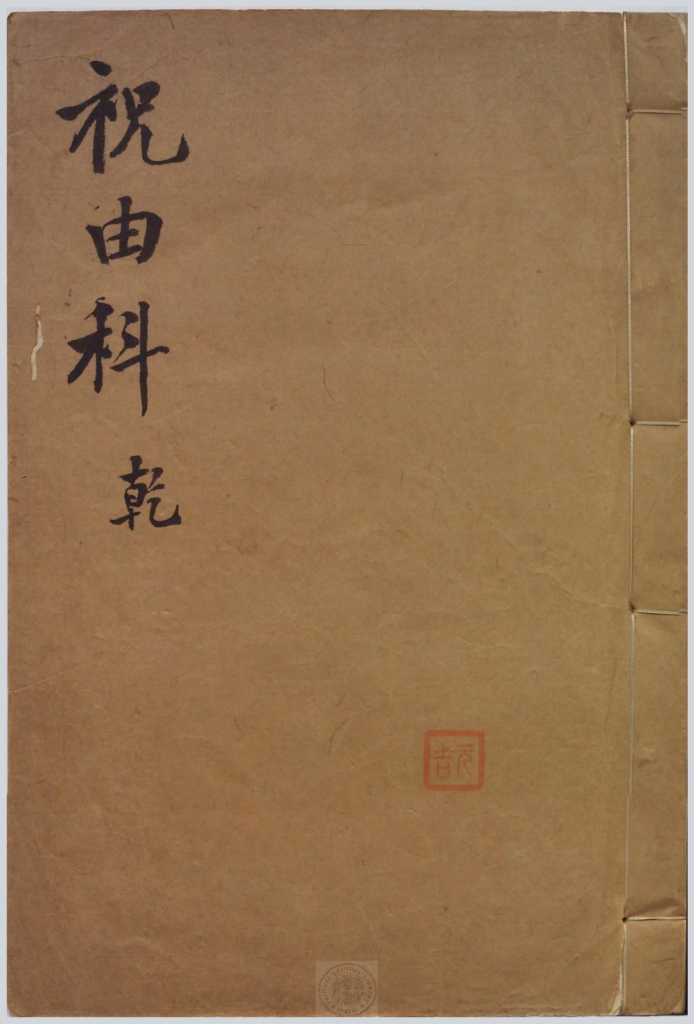

![图片[1]-和方-拾宜](https://72be.com/2025/02/24130141/image-3-1024x683.png)

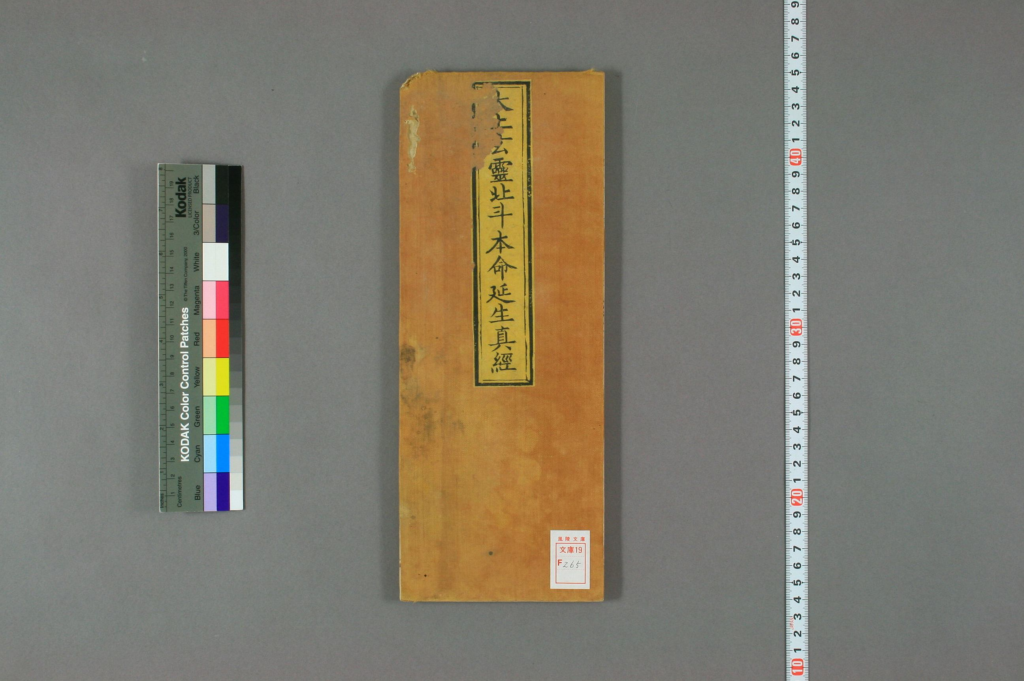

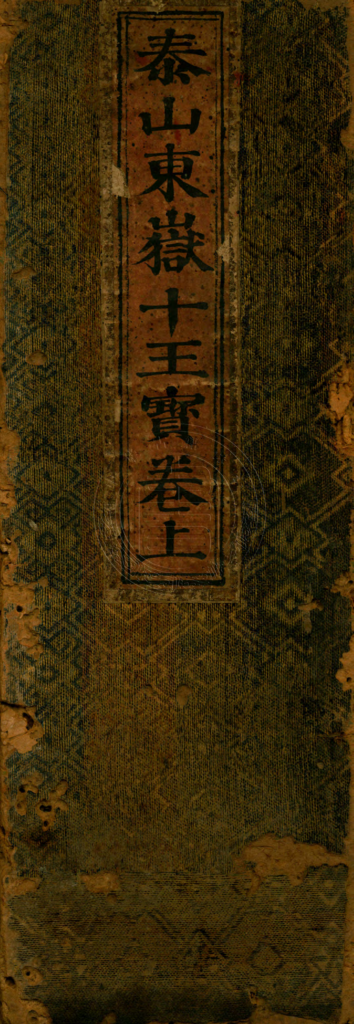

![图片[2]-和方-拾宜](https://72be.com/2025/02/24130154/image-3-1024x683.png)

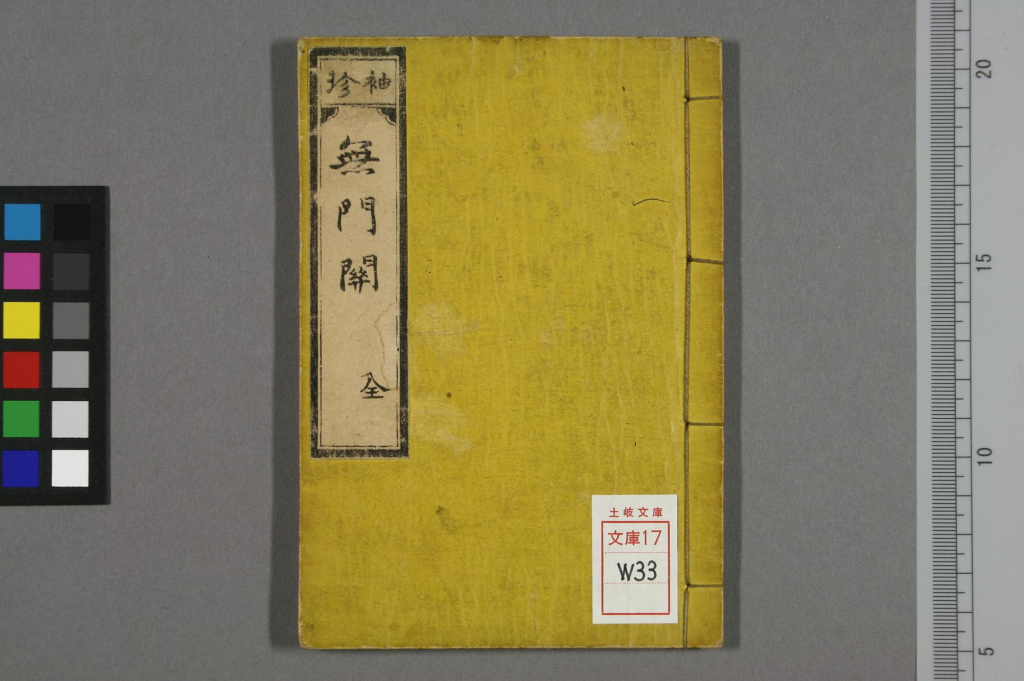

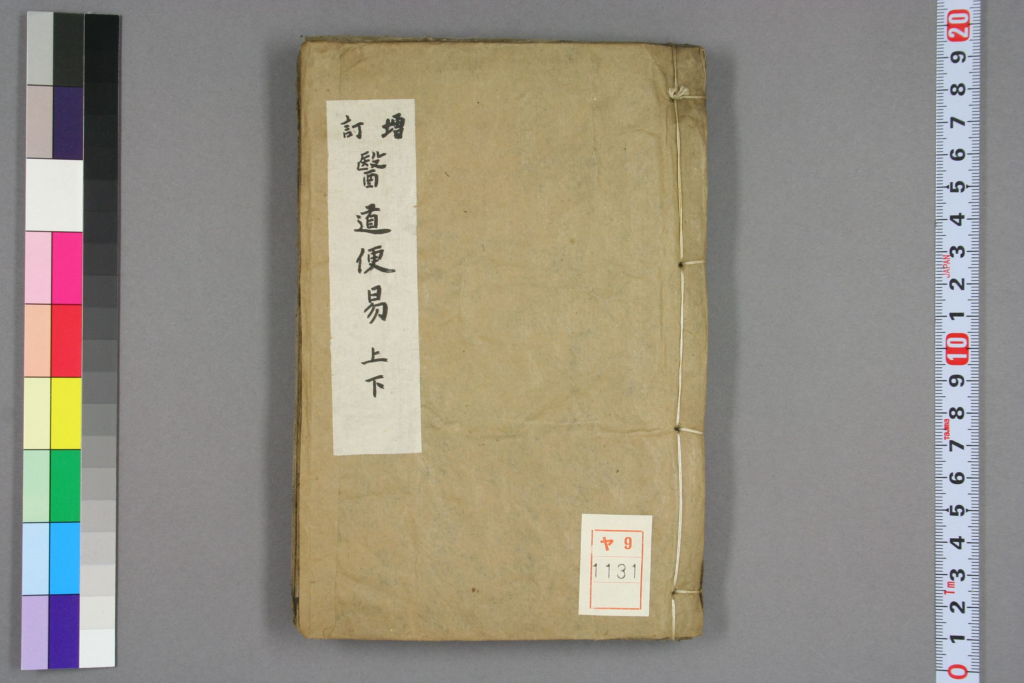

![图片[3]-和方-拾宜](https://72be.com/2025/02/24130156/image-4-1024x683.png)

1. 作者简介

陈青堂,清代医家,具体生卒年不详,但其医术和著述在中医学领域具有一定影响力。他尤为擅长方剂学,特别是对“和解法”的理论和实践研究。他的著作《和方》被后世视为研究中医和解方剂的重要参考文献。

2. 和解法简介

和解法是中医“八法”之一,主要用于治疗人体内部阴阳失衡、气机郁滞、表里不和等病症,强调通过调和的方式恢复人体的生理平衡。《和方》一书正是以此为基础,对和解法及其应用进行了系统阐述。

- 和解法的适应症:

- 外邪入里未完全化热,表里不和的病证。

- 少阳病证,如寒热往来、胸胁苦满、口苦咽干等。

- 肝脾不和、肝胃不和等脏腑失调的病证。

- 气血不调、虚实夹杂的病证。

3. 《和方》的主要内容

3.1 和解法的理论基础

- 调和阴阳:认为疾病多由阴阳失衡而起,治疗首要任务是调和阴阳,使其恢复平衡。

- 表里调和:分析表邪未解、里邪初现时的病机特点,强调通过和解法调整表里之间的关系。

- 脏腑调和:针对肝脾、肝胃等脏腑失调引发的疾病,使用和解法以疏肝健脾、调和气机。

3.2 和解方剂的分类与解析

书中收录和分析了许多经典和解方剂,并根据其功效、适应症进行分类和详细解析:

- 少阳和解方:如小柴胡汤,用于治疗少阳病证,寒热往来、胸胁苦满等。

- 肝脾调和方:如四逆散,用于疏肝解郁、调和肝脾失调病证。

- 肝胃调和方:如半夏泻心汤,用于治疗肝胃不和、胃气上逆的病证。

- 气血调和方:如逍遥散,用于治疗气郁血虚、肝脾不和的病证。

3.3 方剂的加减运用

- 提供了和解方剂在不同病机下的灵活加减方法。如针对小柴胡汤,提出在热盛时可加入黄连、黄芩,寒盛时可加附子、生姜等。

- 结合临床病例,探讨如何根据患者的具体情况调整药物剂量和配伍比例。

3.4 临床案例与经验总结

书中收录了陈青堂自己及前人的临床病例,通过具体案例说明和解法的实际效果及应用技巧。特别是对少阳病、肝郁脾虚证、肝胃不和证等病证的治疗经验,具有很高的参考价值。

4. 书籍特点

- 系统性

《和方》全面总结了和解法的理论、方剂及临床运用,内容结构清晰,条理分明,是研究和解法的重要参考书。 - 理论与实践结合

不仅有对和解法的理论阐释,还有大量临床病例和具体应用方法,具有很强的实用性。 - 注重方剂加减变化

特别强调经典方剂在不同病情下的灵活运用,体现了中医辨证论治的精髓。 - 语言简练,内容精炼

书中内容高度凝练,既保留了中医经典理论的严谨性,又便于临床医师和中医爱好者学习和参考。

5. 影响与价值

5.1 推动和解法理论的发展

《和方》继承并发展了中医和解法理论,对后世中医方剂学的研究起到了重要的推动作用。

5.2 提供临床指导

书中对和解方剂的解析及其加减变化,为临床医师治疗相关病证提供了详实的指导。

5.3 丰富中医药学体系

作为中医方剂学的重要著作,《和方》不仅继承了《伤寒论》《金匮要略》等经典的和解法思想,还结合清代医学发展,对相关理论进行了创新和总结。

6. 读者对象

- 中医临床医师:为治疗少阳病、肝脾不和、肝胃不和等病证提供了方剂参考和临床经验。

- 中医学生与研究者:作为学习和研究中医和解法的重要参考文献,有助于深入理解方剂学和中医理论。

- 中医爱好者:对中医方剂感兴趣的读者,可以通过本书了解和解法的核心思想及应用技巧。

7. 总结

**《和方》**是清代陈青堂所著的一部以“和解法”为核心的中医古籍,系统总结了和解法的理论、方剂及其临床应用。在书中,陈青堂通过对经典和解方剂的解析和临床加减变化的指导,展现了和解法在调和人体阴阳、气血、表里、脏腑关系中的重要作用。这本书不仅在中医方剂学领域具有重要地位,还为后世中医临床实践提供了宝贵的经验,是学习和研究中医和解法不可多得的经典著作。

暂无评论内容