《切脉一苇》是明代中医脉学著作,作者为明代医家张介宾(字景岳)。此书是一部专门论述中医切脉诊断的医学经典,内容简明扼要,全面总结了中医脉诊的基本理论、脉象分类以及临床应用,体现了张景岳对脉学的独到见解。

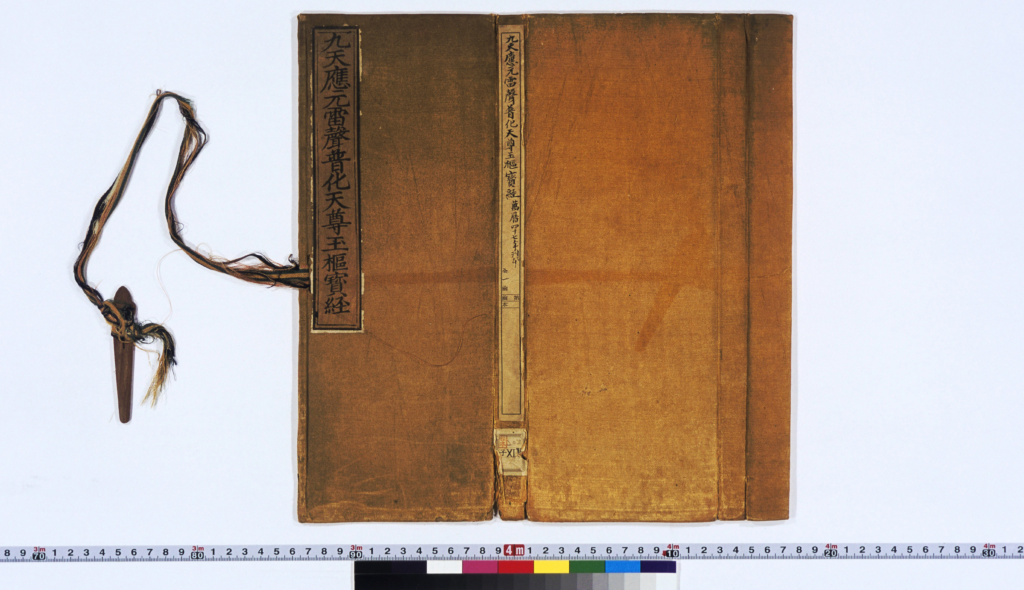

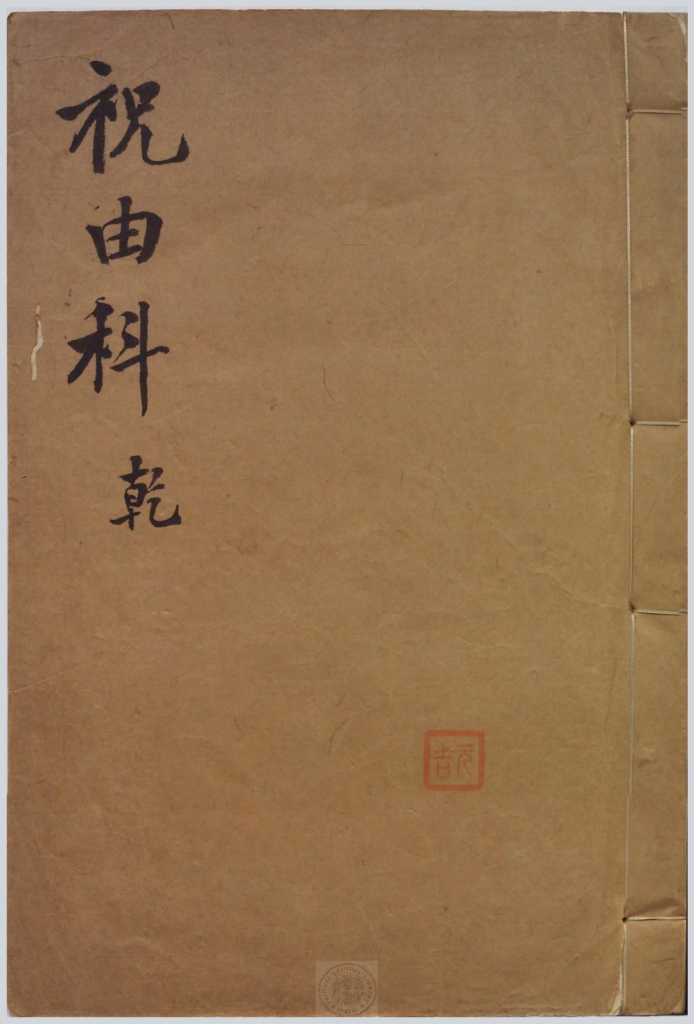

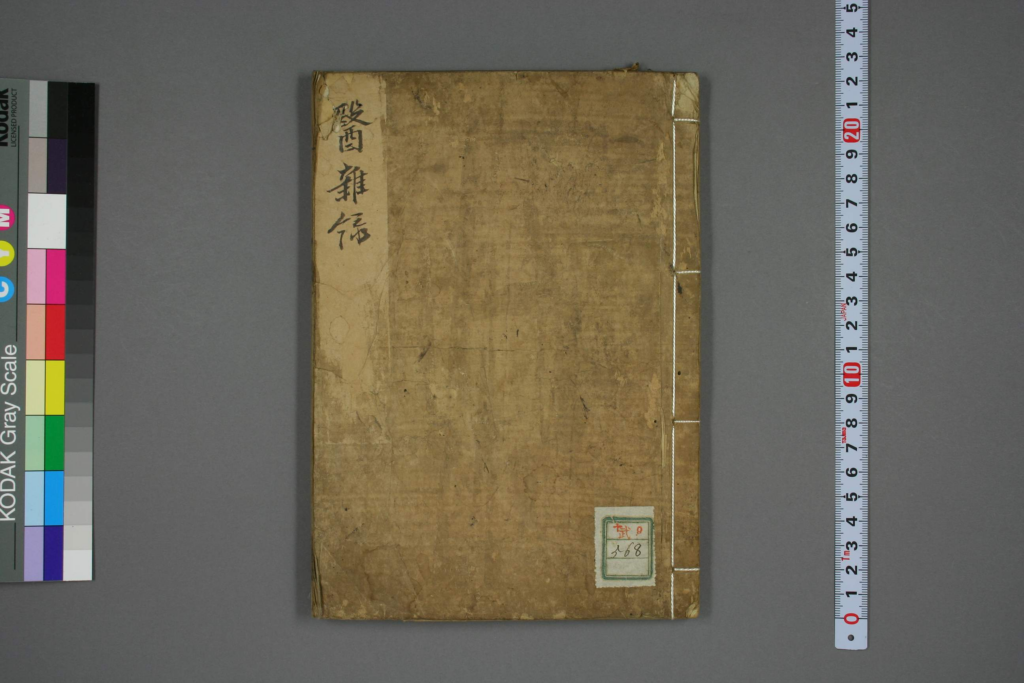

![图片[1]-切脉一苇-拾宜](https://72be.com/2025/02/26145055/image-10-1024x683.png)

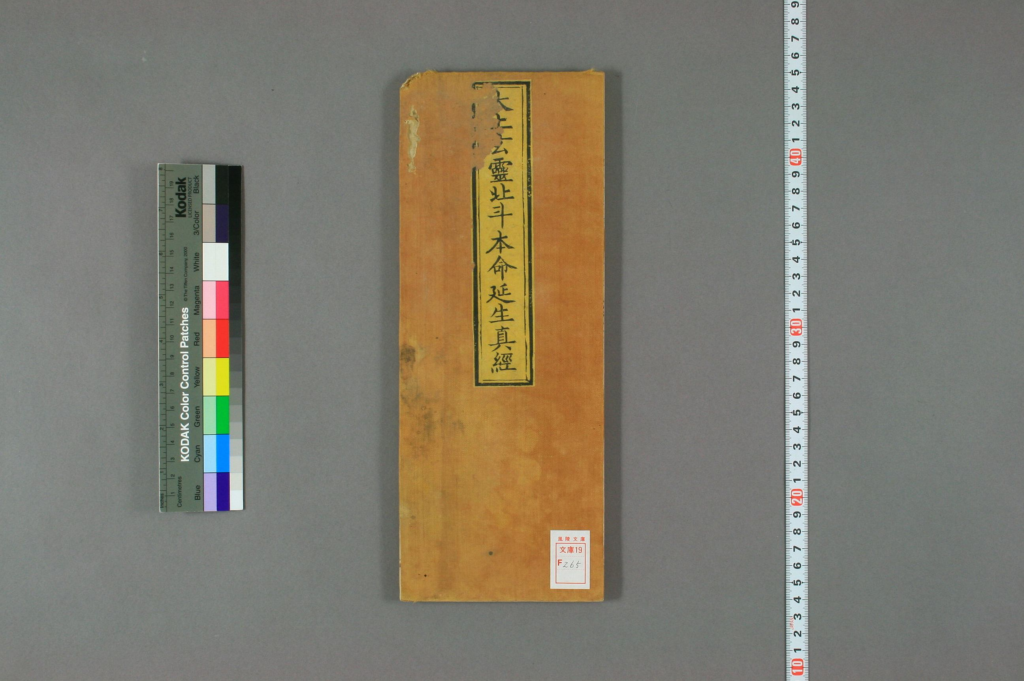

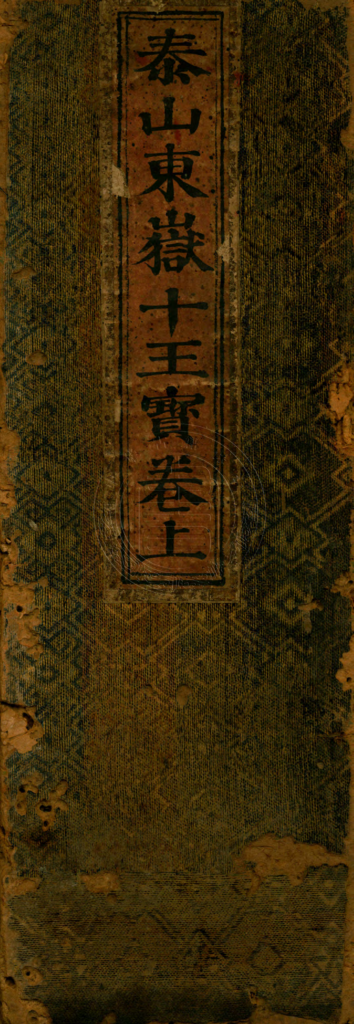

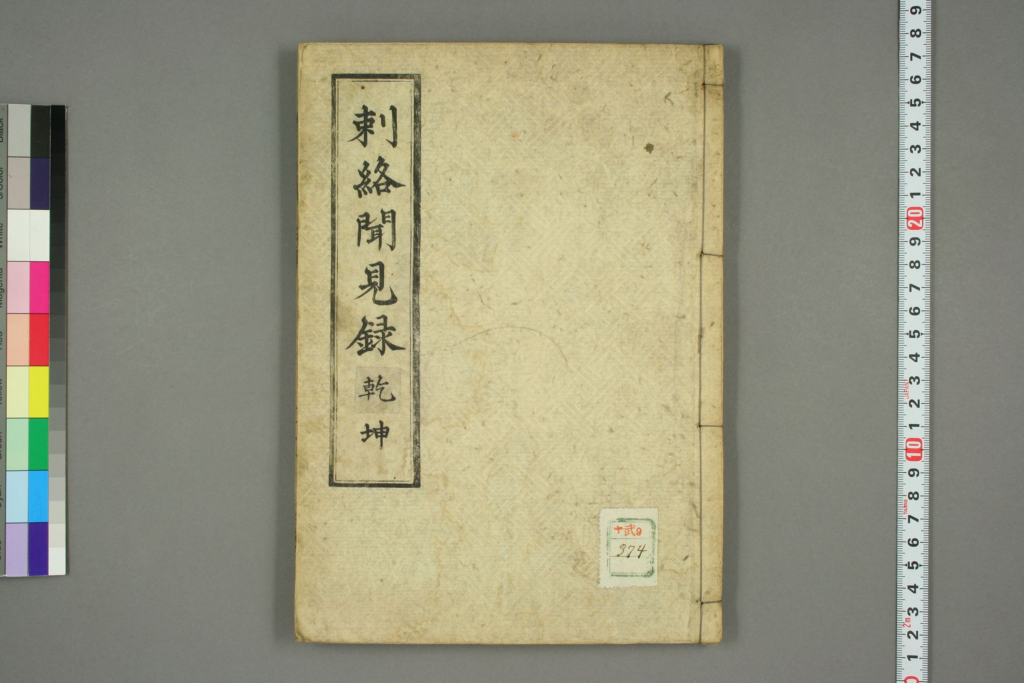

![图片[2]-切脉一苇-拾宜](https://72be.com/2025/02/26145101/image-11-1024x683.png)

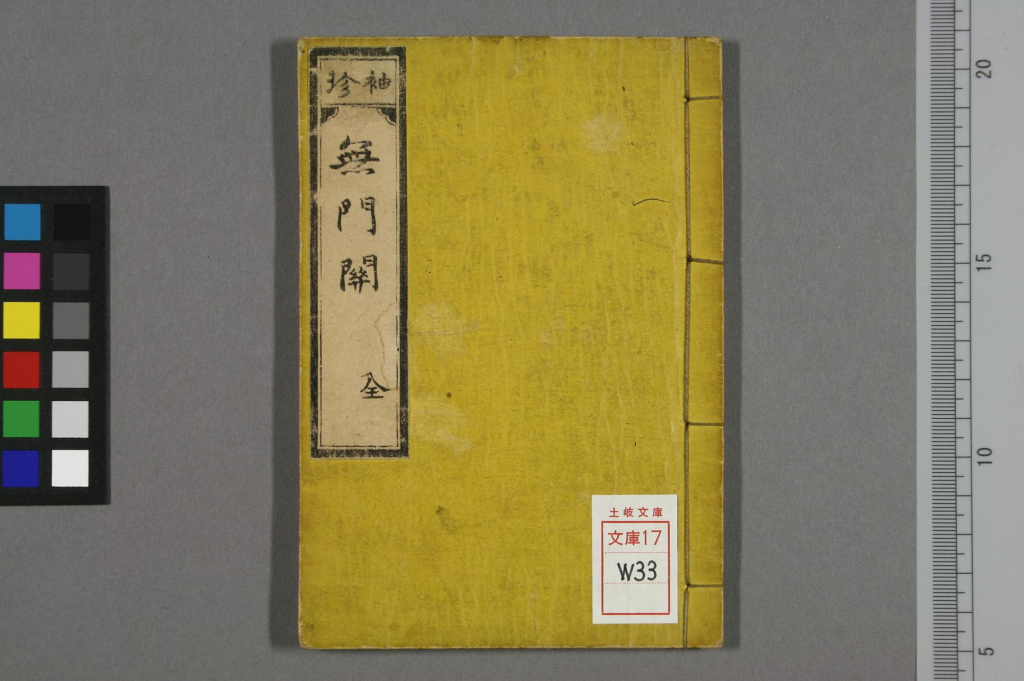

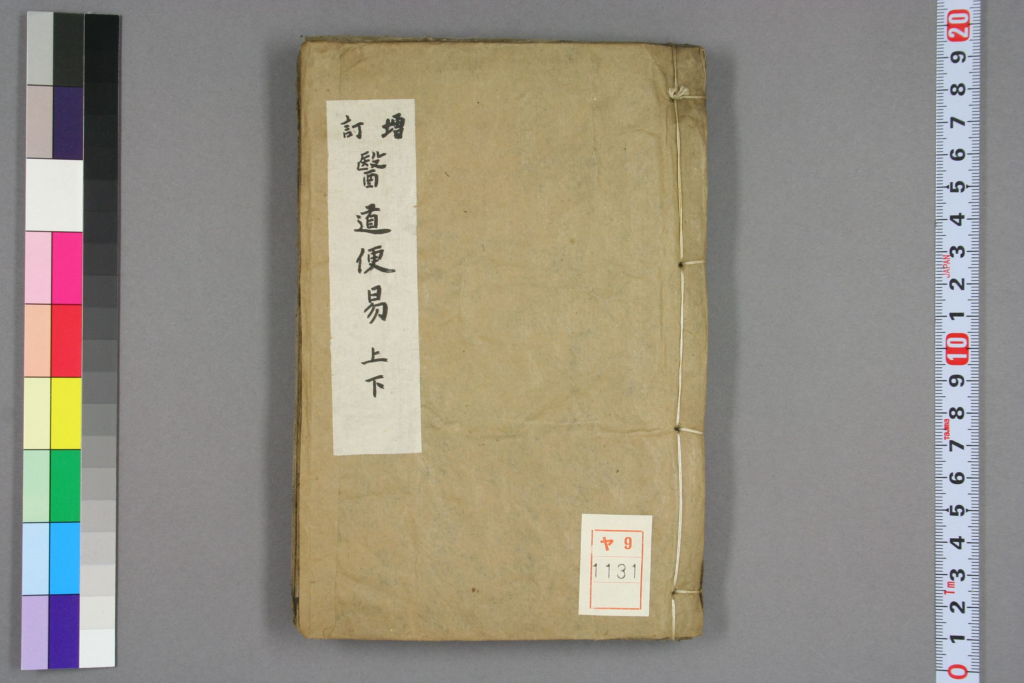

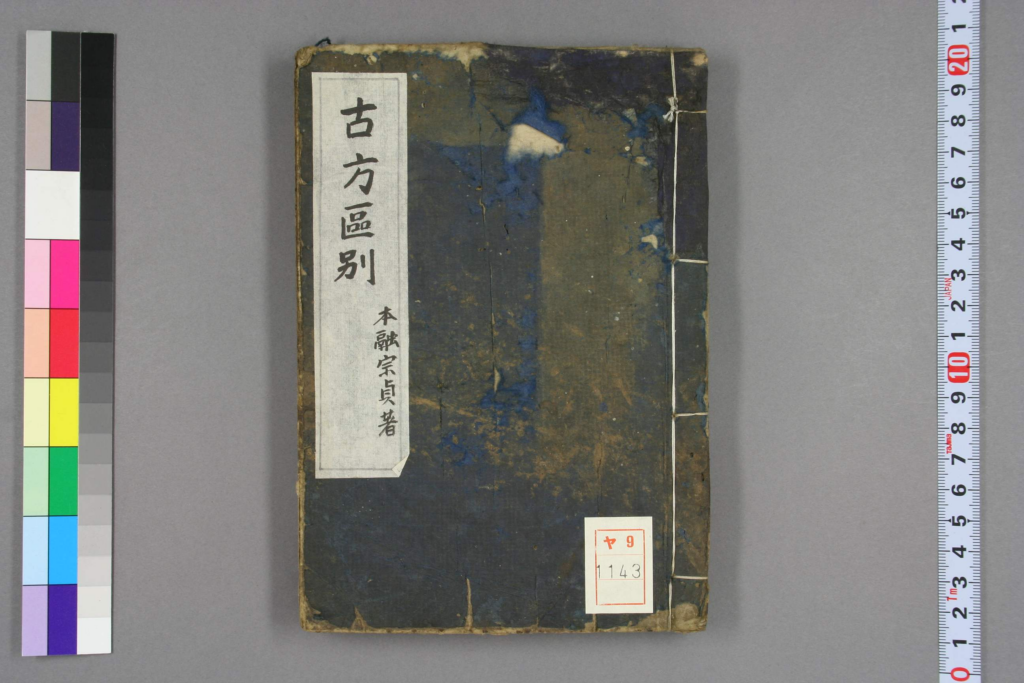

![图片[3]-切脉一苇-拾宜](https://72be.com/2025/02/26145108/image-10-1024x683.png)

作者简介

- 张介宾(1563—1640),字景岳,号通一子,明代著名医学家,中医学术流派“温补学派”的创始人之一。

- 张景岳医学造诣深厚,学验俱丰,著有《景岳全书》等名医典籍。他主张“补法为重”,但在诊断上特别重视脉学的指导作用。

- 《切脉一苇》是张景岳脉学思想的重要体现,专门论述脉法与诊断的关系。

书名含义

- “切脉”:中医四诊之一,“切”即通过摸脉诊察病情,脉诊是中医诊断的重要方法。

- “一苇”:取自《庄子·内篇·逍遥游》“一苇可航大海”之意,意指通过简单的方法(脉诊)能够通达深奥的医理,寓意脉学的重要性及其精妙之处。

主要内容

《切脉一苇》内容简明实用,集中讨论了中医脉诊的理论和临床应用,主要包括以下几个方面:

- 脉学基础理论:

- 讨论脉诊的基本概念、理论依据及其在中医诊断中的重要性。

- 强调脉诊与四诊(望、闻、问、切)相结合,不能单凭脉象断病。

- 脉象分类与辨别:

- 详细论述了中医中的28种脉象(如浮脉、沉脉、迟脉、数脉等)的特点、成因以及临床意义。

- 对脉象的分类与描述清晰明了,便于医者掌握和运用。

- 脉诊与病证的关系:

- 阐述了不同脉象与具体病证的关系,例如外感病、内伤病、虚实病等如何通过脉象加以辨别。

- 强调脉象的动态变化与病理过程的关系,体现辨证论治思想。

- 脉诊临床应用:

- 提供了脉诊在内、外、妇、儿等各科疾病中的具体应用方法。

- 特别重视虚实、寒热、表里等方面的脉象辨别,为临床诊断提供了重要指导。

特点与贡献

- 简明扼要,实用性强:

- 《切脉一苇》语言简洁,内容直指脉诊要点,非常适合临床医生学习和应用。

- 书中对脉象的描述和辨析清晰,利于初学者理解。

- 脉学与辨证相结合:

- 张景岳重视脉诊作为辨证施治的重要依据,强调脉诊与其他诊法相结合,避免单一依赖脉象误诊。

- 传承与创新:

- 《切脉一苇》继承了《内经》《难经》等古代脉学经典的理论,同时结合张景岳自身的实践经验,提出了许多独到见解。

- 对脉诊与整体病机的结合有深入分析,拓展了脉学的应用范围。

- 影响深远:

- 《切脉一苇》为后世脉学研究提供了重要参考,其内容被许多后来的中医脉学著作引用或借鉴。

历史价值

- 《切脉一苇》不仅是中医脉学领域的一部重要著作,也是张景岳在诊断学方面的重要贡献。

- 对中医诊断学和临床实践具有指导意义,尤其是在脉诊的规范化和临床应用方面,具有不可忽视的学术价值。

- 在中医教育和脉诊研究中,《切脉一苇》被视为入门经典之一。

总结

《切脉一苇》是一部简明而实用的中医脉学经典,集中体现了张景岳对脉诊的深刻理解与临床经验。此书内容精练、条理清晰,既适合中医初学者学习脉诊基础,也为临床医生提供了实用的参考,是中医脉诊领域中的重要著作之一。

© 版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END

暂无评论内容