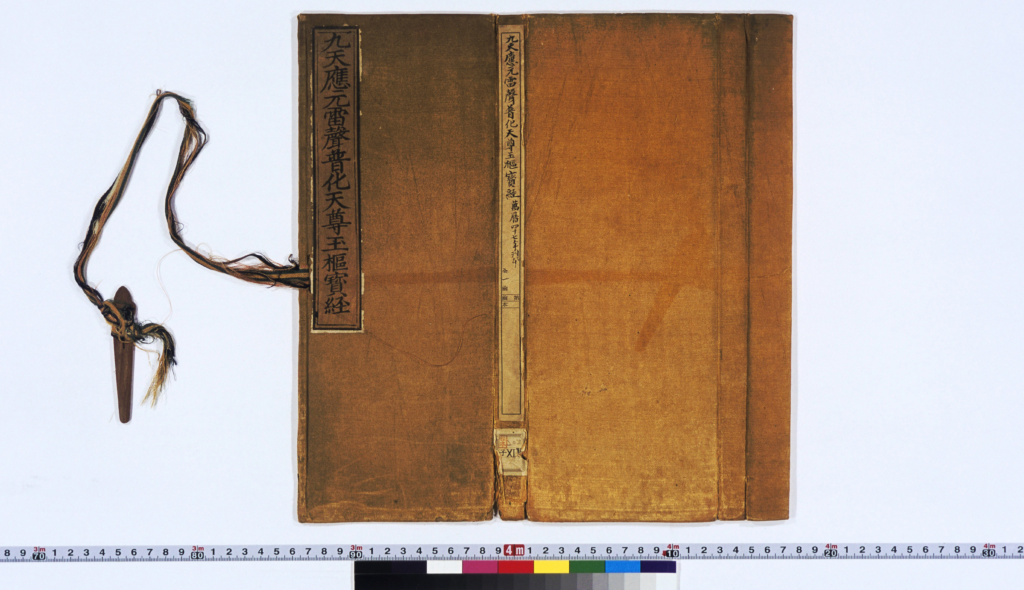

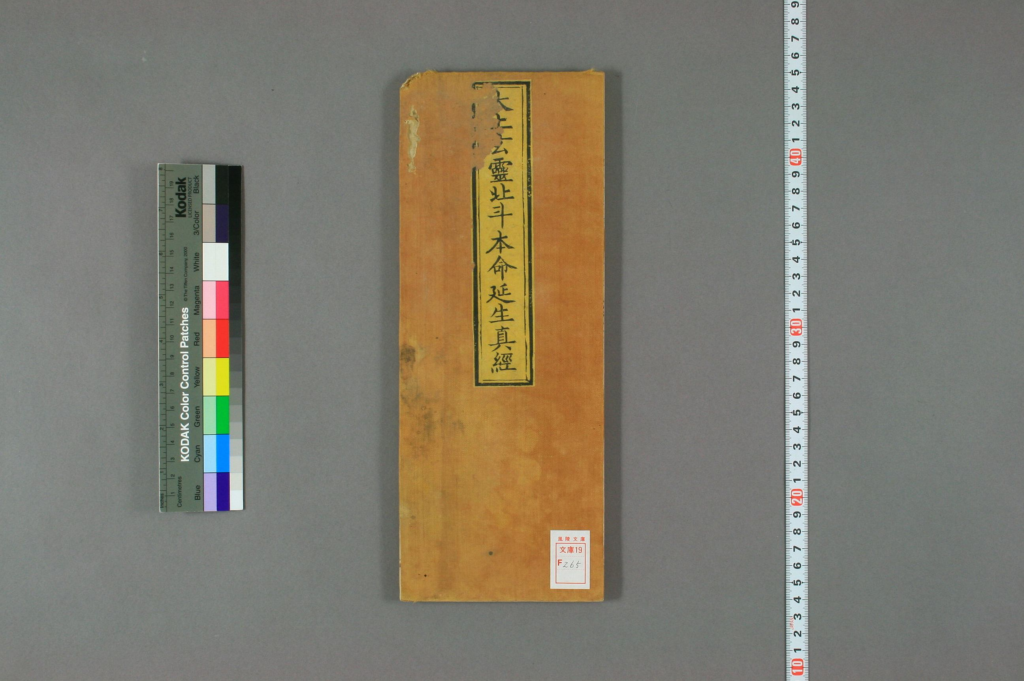

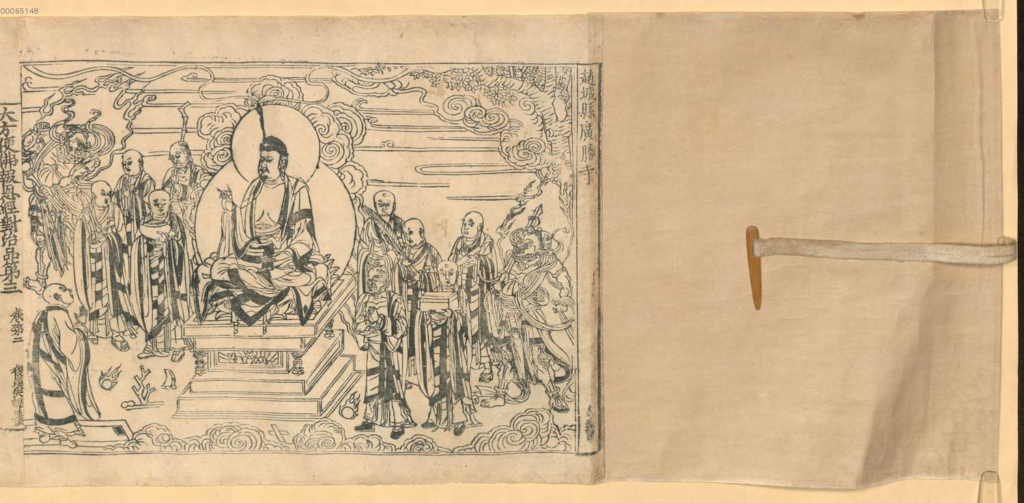

《金刚般若波罗蜜经变相》是以《金刚般若波罗蜜经》为题材的佛教艺术表现形式,属于佛教“变相画”的一种。变相画是将佛经的内容通过绘画的方式表现出来,用于辅助信众理解经文,推广佛教教义,同时也具有装饰和宗教礼拜的功能。此类作品尤其流行于中国隋唐至明清时期,往往将佛经的核心思想和主要场景通过生动的画面呈现出来,使抽象的佛理直观化、艺术化。

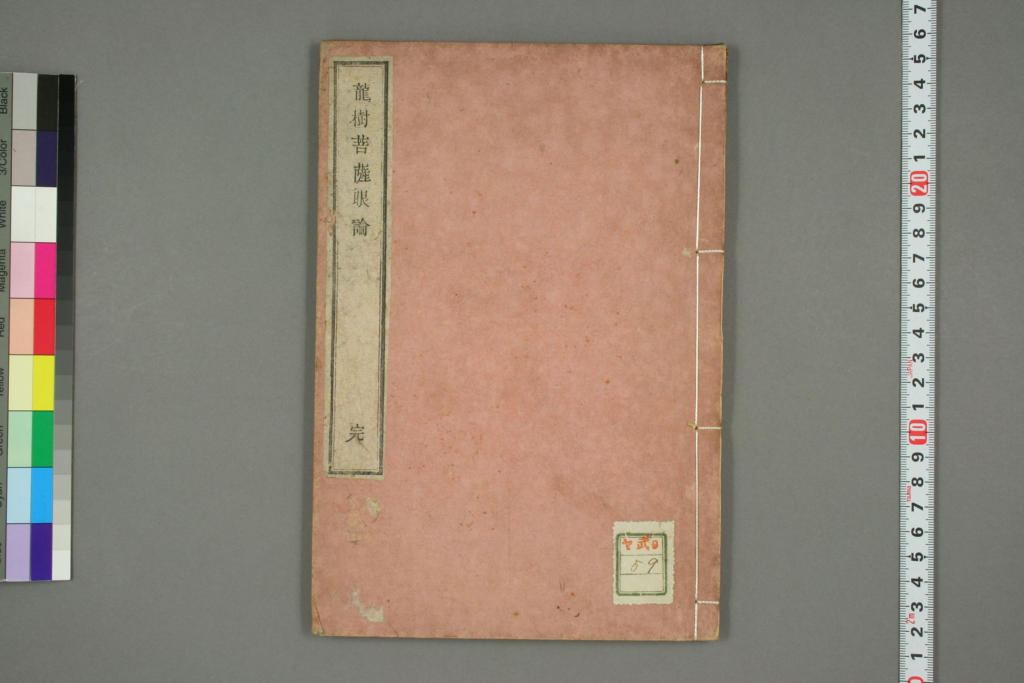

![图片[1]-金刚般若波罗蜜经变相-拾宜](https://72be.com/2025/02/27131216/image-13-1024x683.png)

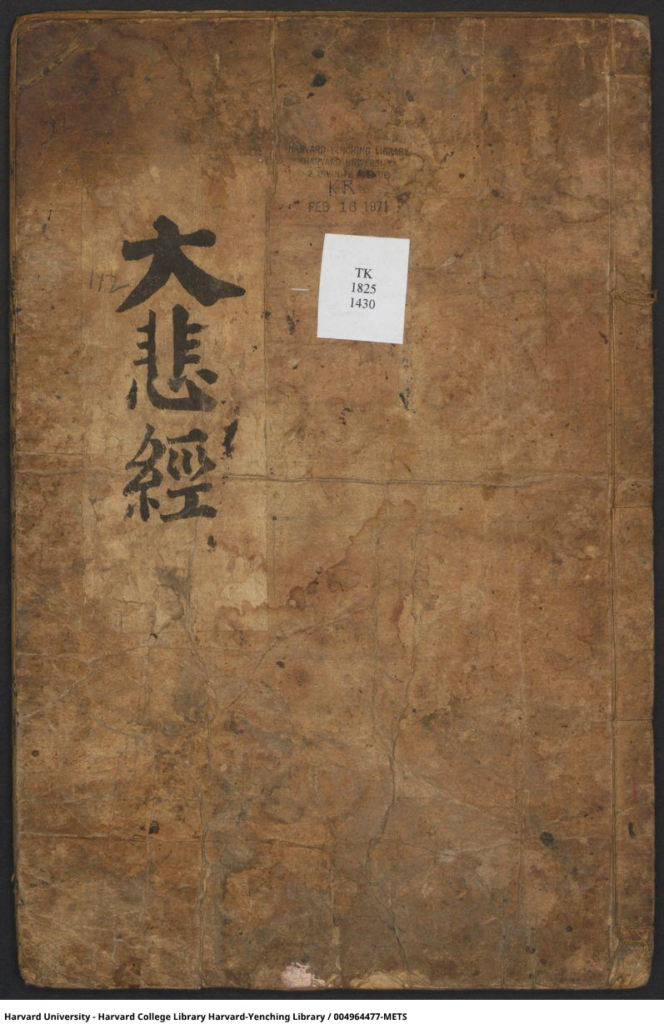

![图片[2]-金刚般若波罗蜜经变相-拾宜](https://72be.com/2025/02/27131223/image-14-1024x683.png)

关于《金刚般若波罗蜜经》

- 经典背景:

- 《金刚般若波罗蜜经》,简称《金刚经》,是大乘佛教般若经典的重要代表之一。由东晋高僧鸠摩罗什(344—413年)翻译,其译本以文辞优美、义理深邃而流传最广。

- 经文以佛陀与弟子须菩提的对话形式展开,阐述般若智慧的核心思想,强调“诸法皆空”、“无我、无人、无众生、无寿者”等教义,旨在破除执著,达到究竟解脱。

- 变相的主要内容来源:

- 《金刚经》全经分为32品,重点内容包括“无住生心”、“应观法界性,诸相即非相”等经典教义,常被艺术化为图像创作的主题。

《金刚般若波罗蜜经变相》的特点

- 变相画的艺术形式:

- 经文与图像结合:变相画通常以《金刚经》经文为主体,配以图像化的场景,展现佛陀与须菩提的对话及经文理念。

- 连环故事画面:画作可能以连续画面形式,展现佛陀讲经的场景、须菩提的听法过程,以及诸天、菩萨围绕听法的庄严氛围。

- 主要表现题材:

- 佛陀与须菩提对话:画面中心多为佛陀在菩提树下或讲经台上,与须菩提展开对话的场景,展现佛陀的慈悲与智慧。

- 空性思想的隐喻:画作可能通过云雾、莲花、虚空等象征性元素,表现“空性”理念。

- 诸相非相:艺术表现中常用“诸相非相”的方式,例如虚化人物或场景,表达“色即是空”的概念。

- 装饰与宗教功能:

- 这些变相画多用于寺庙、佛堂装饰,或作为经书插图,起到弘扬佛法、启发信众的作用。

- 画面布局庄严,线条流畅,色彩多为金、朱红等象征佛教威严与神圣的色调。

鸠摩罗什译本的影响

- 权威性与传播:

- 鸠摩罗什的译本是《金刚经》最广为流传的版本,被历代高僧大德和信众奉为标准。

- 此译本文字优美,义理清晰,为《金刚经》的艺术表现提供了丰富的创作灵感。

- 变相画的传承:

- 鸠摩罗什译本的《金刚经》被频繁用于变相画中,尤其是在隋唐时期,随着佛教艺术的繁荣,这类变相画成为寺庙壁画、雕版印刷插图等的重要题材。

- 例如敦煌石窟中发现的《金刚经》变相画,便体现了鸠摩罗什译本在艺术创作中的深远影响。

文化与艺术价值

- 佛教艺术的经典代表:

- 《金刚经变相》不仅是一种宗教艺术,更是中国佛教艺术发展的重要成果,展现了佛教思想与中国传统绘画技法的融合。

- 它通过细腻的画工与深刻的象征寓意,使佛教教义更具感染力和传播力。

- 经文理念的视觉呈现:

- 变相画通过图像化的手法,将抽象的佛教哲学思想转化为直观的画面,让信众能够更容易理解“空性”、“无住”等深奥的般若智慧。

- 历史与宗教研究价值:

- 现存的《金刚经变相》画卷、壁画、雕版等,记录了不同时代的宗教信仰、艺术风格及社会背景,为研究佛教传播和艺术史提供了珍贵资料。

代表作品

- 敦煌石窟中的《金刚经变相》:

- 敦煌莫高窟保存了大量以《金刚经》为题材的变相画,内容细致,构图严谨,是唐代佛教艺术的巅峰之作。

- 此类变相画结合了佛经的核心教义与唐代绘画的华丽风格,具有极高的艺术和宗教价值。

- 宋元时期的经书插图:

- 宋元时期,雕版印刷兴起,《金刚经》变相画常作为插图出现在经书中,成为佛教经典传布的重要媒介。

总结

《精美金刚般若波罗蜜经变相》是佛教艺术与思想的完美结合,其通过画面生动地展现了《金刚经》的核心教义,不仅具有宗教教育意义,还体现了中国佛教艺术的独特魅力。鸠摩罗什译本的经典性与广泛影响,使其成为艺术创作的重要依据,同时也推动了佛教文化在东亚的传播与发展。

© 版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END

暂无评论内容