《金刚般若波罗蜜经变相》简介

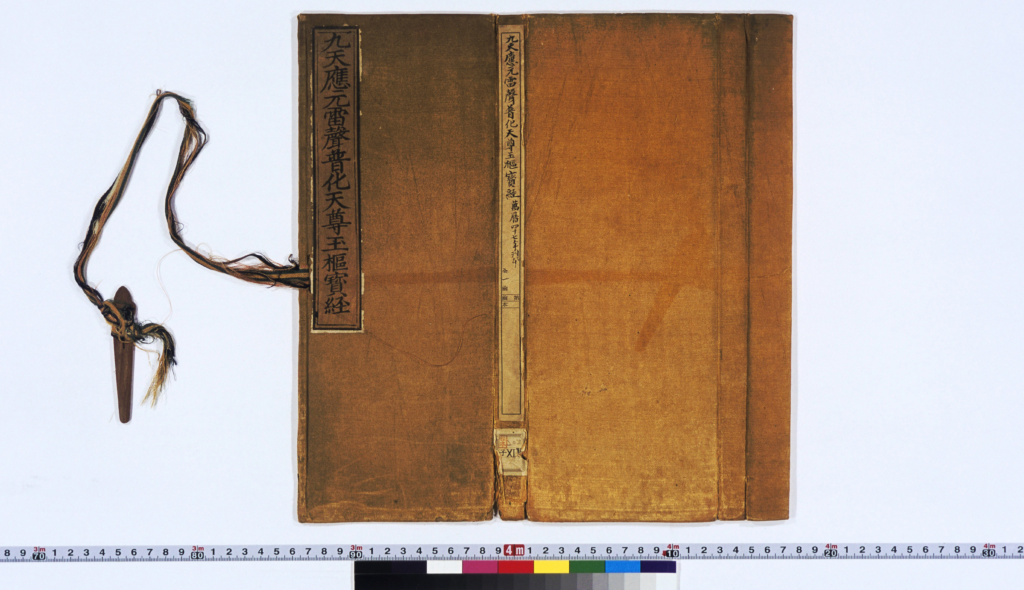

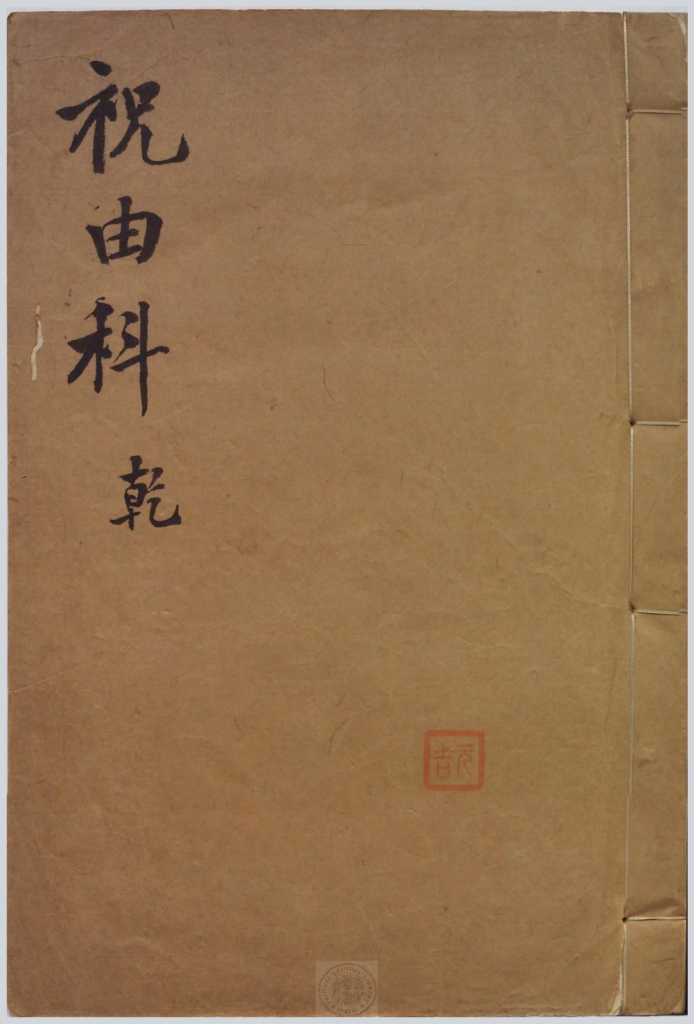

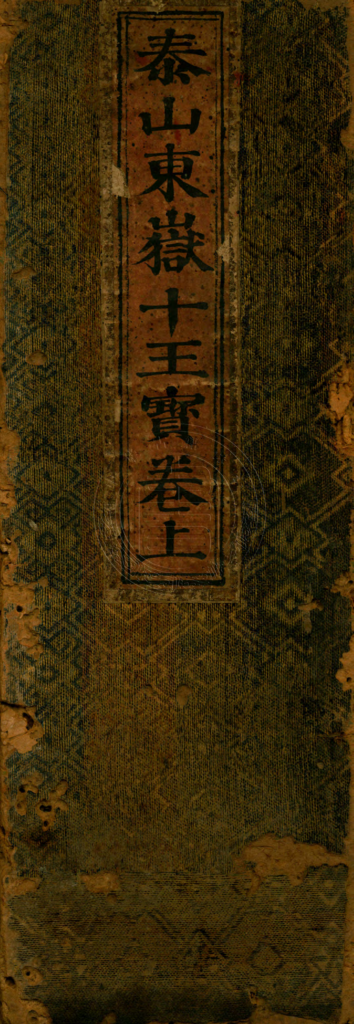

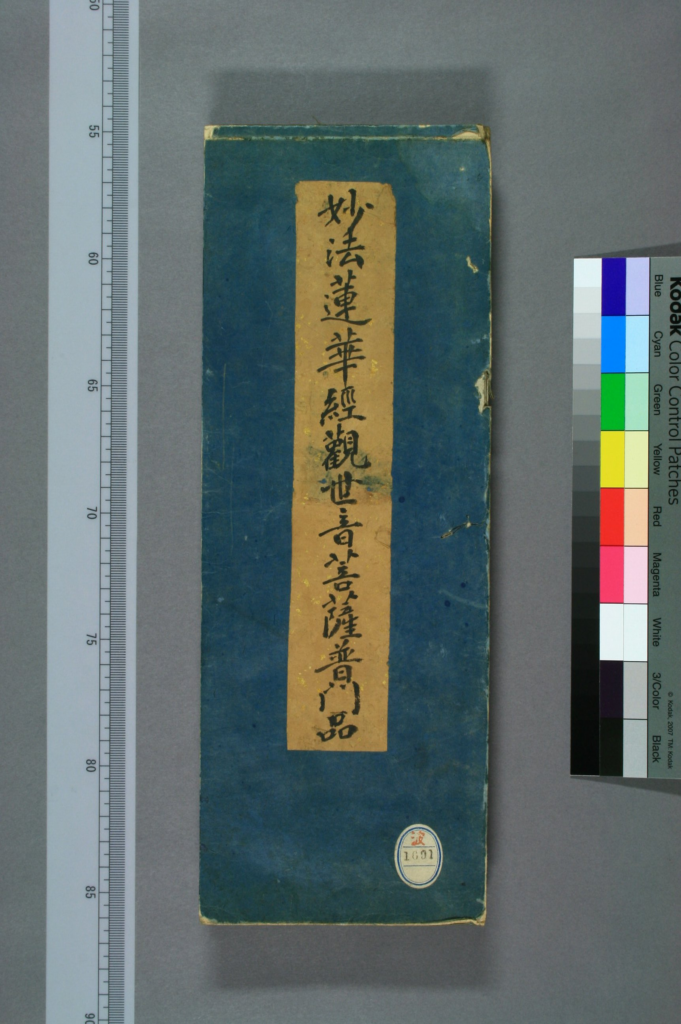

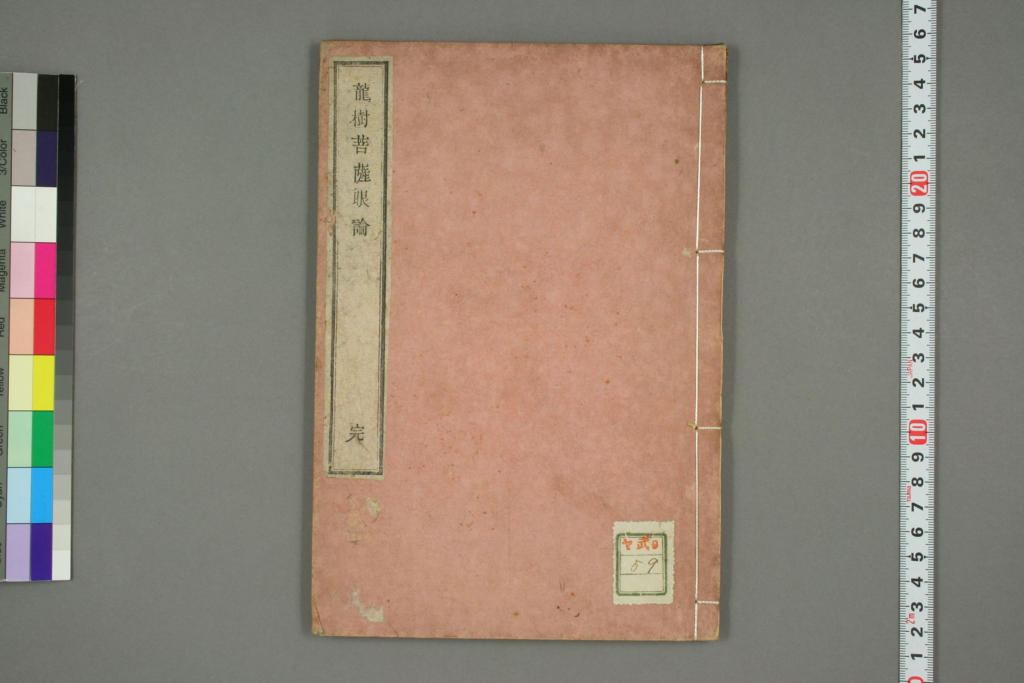

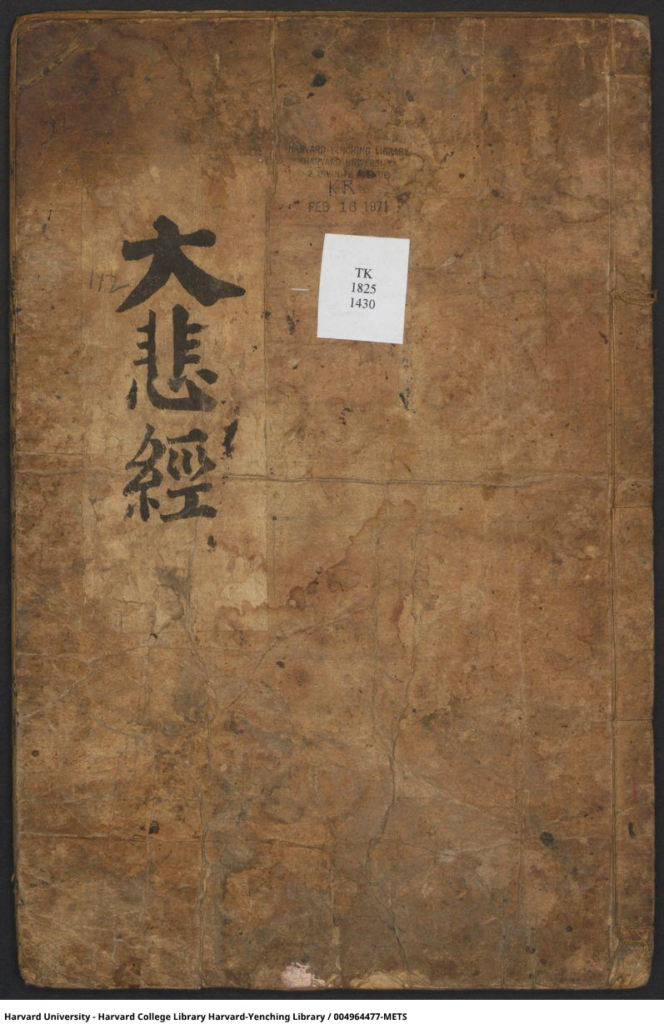

- 全称:金刚般若波罗蜜经变相

- 译者:鸠摩罗什(344–413年),后秦时期著名佛经翻译家。

- 类别:佛教经典与艺术相结合的变相画(经文插图)。

- 内容:《金刚般若波罗蜜经》为大乘佛教重要经典,变相画是以该经文为基础的艺术表现形式。

![图片[1]-金剛般若波羅蜜経変相-拾宜](https://72be.com/2025/03/17121824/image-12-1024x683.png)

![图片[2]-金剛般若波羅蜜経変相-拾宜](https://72be.com/2025/03/17121832/image-13-1024x683.png)

![图片[3]-金剛般若波羅蜜経変相-拾宜](https://72be.com/2025/03/17121833/image-14-1024x683.png)

《金刚般若波罗蜜经》的内容背景

《金刚般若波罗蜜经》(简称《金刚经》)是佛教大乘经典,属于《般若经》系列,是宣扬“般若智慧”的核心经文之一。鸠摩罗什所译版本是《金刚经》最著名、流传最广的汉译本,其文字简洁优美,思想深邃,成为后世学习的重要经典。

- 核心思想:

《金刚经》围绕“般若空性”展开,通过释迦牟尼佛与须菩提的对话,揭示了“无我相、无人相、无众生相、无寿者相”的理念,强调破除执着,领悟宇宙真相,实现解脱。 - 主要主题:

- 一切法皆空,无自性。

- 不执着于相,超越对相的依赖。

- 无住生心,修行者应以无住的心态行善修福。

鸠摩罗什的译本以流畅的文辞和精准的表达,使《金刚经》成为汉传佛教经典中的核心文本。

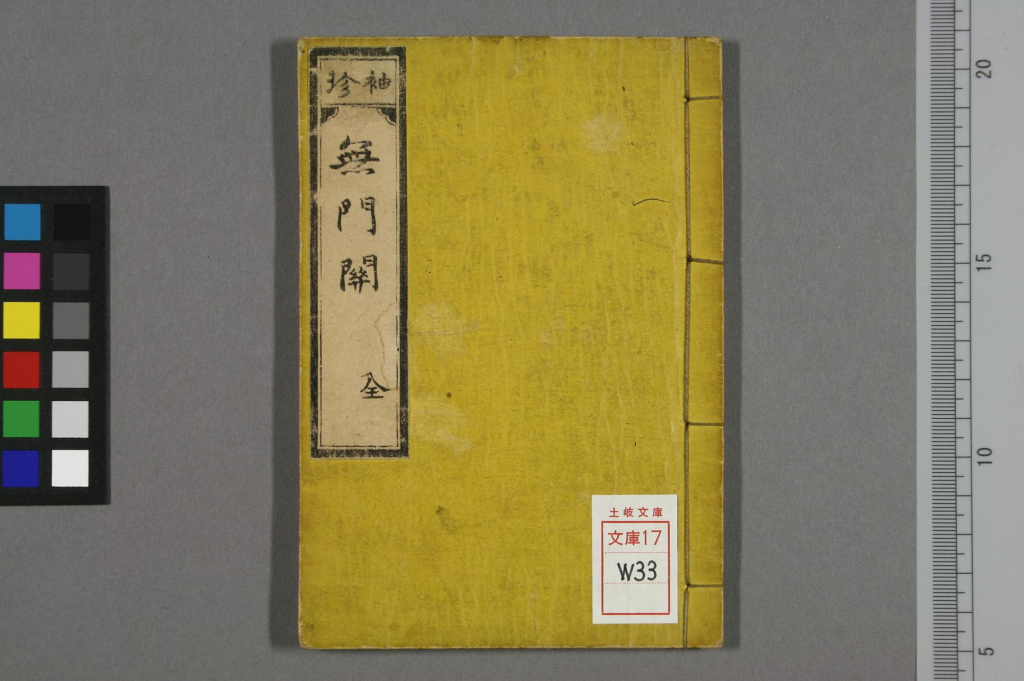

变相画的定义与意义

“变相”是佛教艺术中的一种表现形式,通过绘画将佛经中的重要思想、情节或修行方法形象化,便于信众理解和感悟。变相画通常与经文结合,既是宗教传播的工具,也是艺术创作的结晶。

- 特点:

- 经文与插图结合:变相画通常在经文旁绘制相关场景,帮助读者通过图像理解文字内容。

- 宗教教化功能:图像化的表达形式使经文更为生动,方便文盲或初学者学习佛教经典。

- 艺术与信仰融合:变相画不仅是宗教信仰的体现,也是佛教艺术发展的重要表现形式。

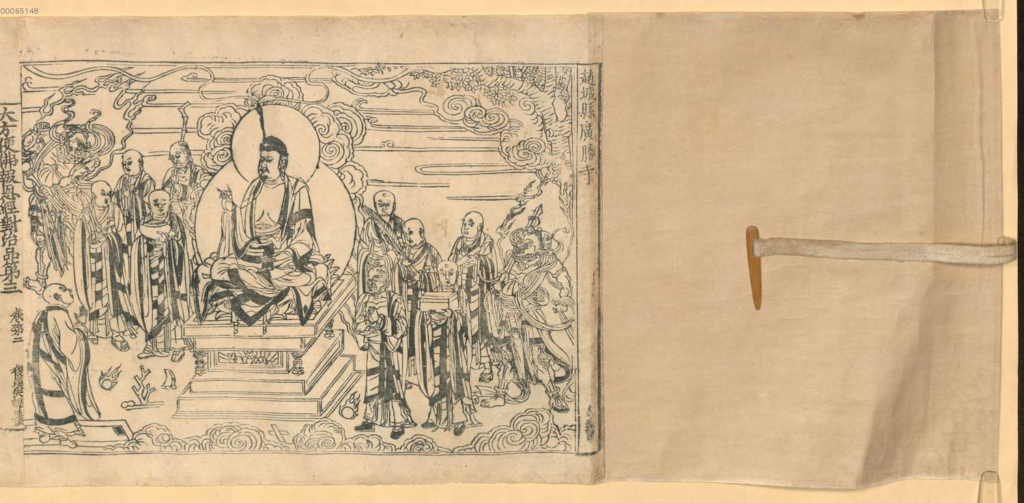

《金刚经变相》的主要内容与艺术表现

- 内容主题

《金刚经变相》主要以释迦牟尼佛与须菩提对话的场景为核心,展现《金刚经》的重要段落与思想,包括:- 佛陀说法的庄严场面(如祇树给孤独园)。

- “无相布施”的观念。

- “无我相、无人相、无众生相、无寿者相”四相观念的解释。

- 整个般若智慧的超越性与解脱性。

- 艺术表现

- 人物描绘:

释迦牟尼佛通常被置于画面的中心,身披袈裟,面容庄严慈祥,象征般若智慧的传授者;须菩提以虔诚的姿态倾听,表现出对佛法的尊重。 - 场景绘制:

画面背景常以祇树给孤独园为主题,辅以莲花、宝树等佛教象征物,营造出清净庄严的氛围。 - 神圣化表现:

佛陀和菩萨的形象通常配有光环,象征智慧与神圣性;画中多使用祥云、莲花宝座等佛教艺术元素,突出佛教的殊胜境界。

- 人物描绘:

- 风格特点

- 早期风格:受印度和中亚佛教艺术影响,人物造型较为写实,线条流畅,注重动态表现。

- 汉地风格:融入中国传统绘画元素,如山水、花鸟等,画面更加注重细节与意境表达。

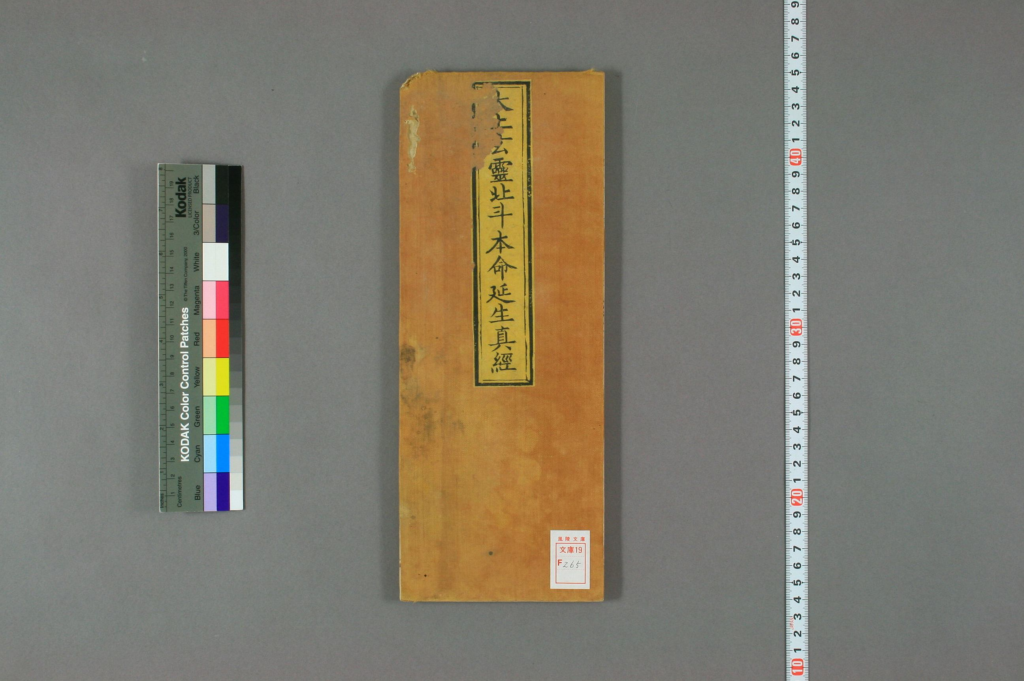

文化与历史价值

- 宗教传播作用

《金刚经变相》通过图文结合的形式,使经典内容更加生动易懂,帮助信众深入理解《金刚经》的思想。特别是在文盲占多数的古代社会,变相画起到了重要的教化作用。 - 艺术价值

作为佛教艺术的重要分支,《金刚经变相》将宗教理念与绘画艺术完美结合,反映了佛教艺术在不同时期的演变与地域特色。 - 历史价值

《金刚经变相》记录了鸠摩罗什译本在历史上的传播与影响,体现了佛教思想在汉地的深入发展,以及佛教艺术的本土化过程。 - 文化融合的见证

从印度佛教艺术到中国本土化的佛教绘画,《金刚经变相》体现了中外文化交流的成果,是研究中印文化互动的重要资料。

总结

《金刚般若波罗蜜经变相》是佛教经典《金刚经》的艺术化呈现,鸠摩罗什的译本为其奠定了思想基础,变相画则通过直观的视觉表达使经典更易于传播和理解。这种图文并茂的形式,不仅推动了《金刚经》的普及,也对中国佛教艺术的发展产生了深远影响,是宗教传播与艺术融合的代表作之一。

© 版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END

暂无评论内容