背景与起源

西藏造像量度(藏语称“提唐”或“佛像量度经”)是藏传佛教艺术中严格规范佛像、菩萨、护法神等造像比例与形态的经典体系,源自印度《造像量度经》等佛教典籍,后经藏地高僧与艺术家融合本土审美发展而成。18世纪的这套36幅量度图,是藏传佛教艺术鼎盛时期的代表性范本,兼具宗教神圣性与艺术指导性。

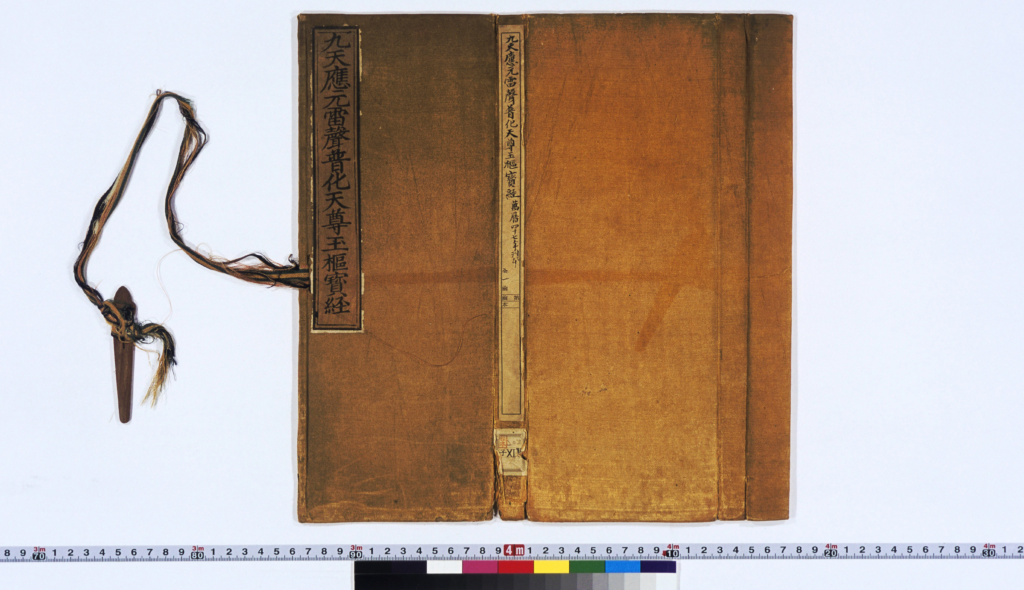

![图片[1]-西藏造像量度-拾宜](https://72be.com/2025/04/09111604/image-7-1024x1007.png)

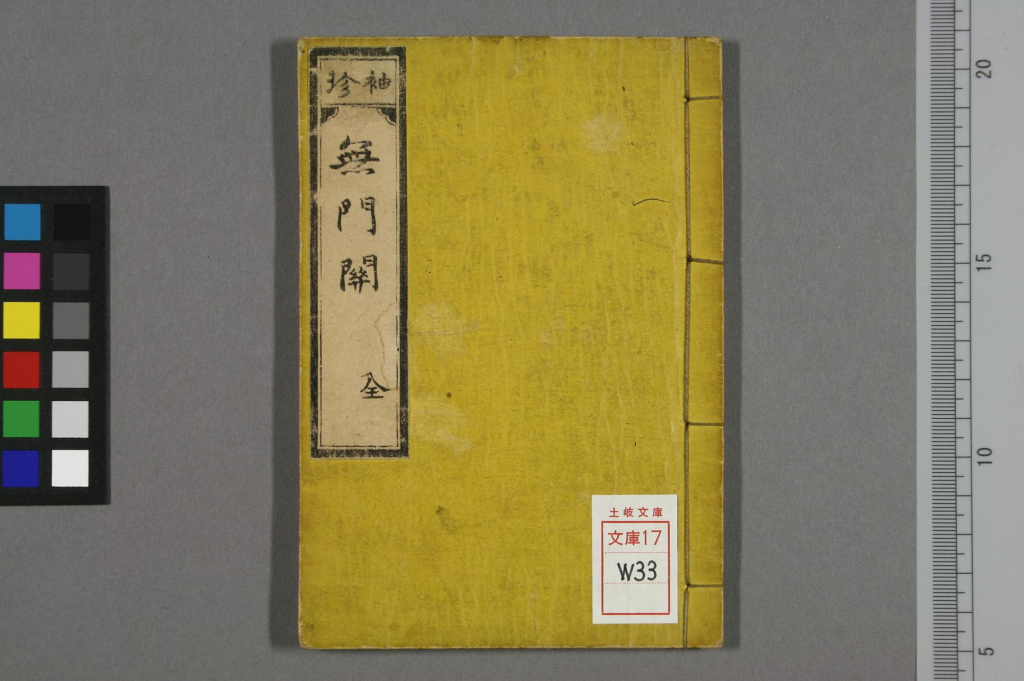

![图片[2]-西藏造像量度-拾宜](https://72be.com/2025/04/09111602/image-6-1024x520.png)

内容与结构

- 题材分类

- 佛陀像:如释迦牟尼、五方佛,体现“三十二相、八十种好”的圆满庄严。

- 菩萨像:如观音、文殊,强调柔美与慈悲的体态。

- 护法神与密教本尊:如大威德金刚、胜乐金刚,突出忿怒相与复杂法器的精准布局。

- 高僧大德:如宗喀巴,注重写实与象征结合。

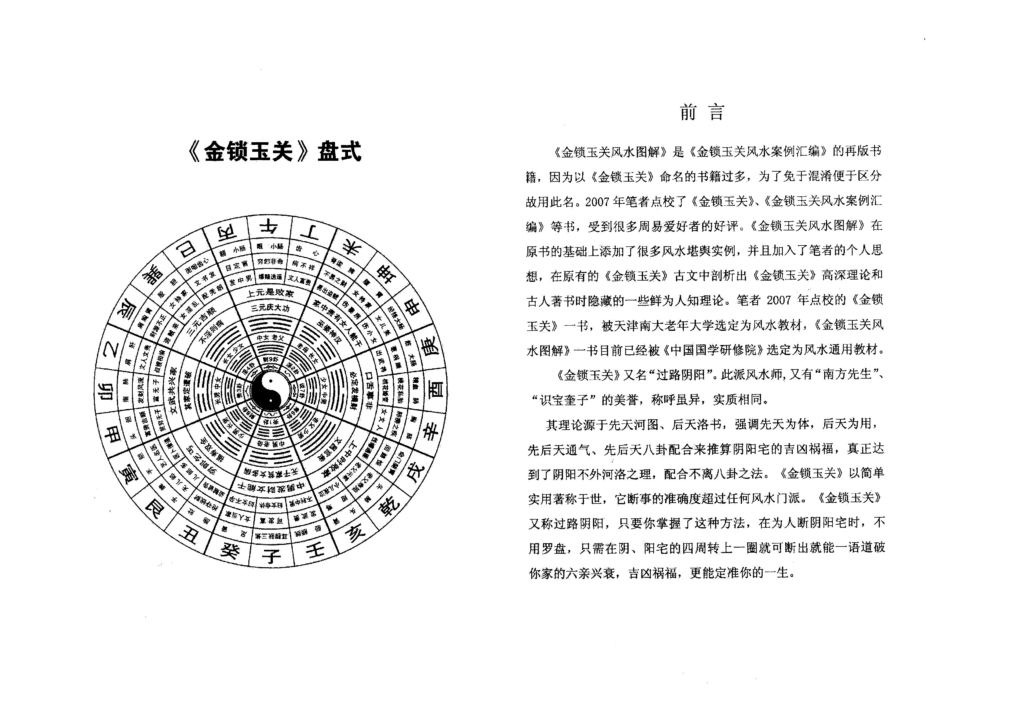

- 量度体系

- 以“指”(手指宽度)、“掌”为基本单位,规定全身比例(如立像高120指,坐像高84指)。

- 细化五官、四肢、衣饰等细节,如眉长4指,耳垂与鼻尖齐平等。

- 图文结合

- 每幅图以网格线分割,标注关键比例,辅以藏文说明,类似“宗教几何学”。

艺术与宗教意义

- 神圣性:严格遵循量度被视为造像“开光”的前提,确保佛像具备加持力。

- 美学价值:平衡的几何构图与象征性姿态(如手印、坐姿)传递佛教哲学。

- 跨文化影响:融合印度、尼泊尔、汉地风格,反映西藏作为佛教艺术枢纽的地位。

历史与收藏

18世纪西藏正值格鲁派兴盛时期,此类量度经多由寺院画坊(如勉唐派画师)绘制,用于培训僧侣艺术家。现存版本可能收藏于西藏寺院或海外机构(如大英博物馆、鲁宾艺术博物馆),部分散落民间。

延伸知识

- 对比其他体系:与印度《毗湿奴往世书》量度、汉地《造像量度经》存在差异,如藏传造像更强调腰部纤细、胸部宽阔的“三折枝”式动态。

- 现代应用:当代唐卡画家仍以这些范本为基础,结合个人创意进行创作。

© 版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END

暂无评论内容