1. 基本背景

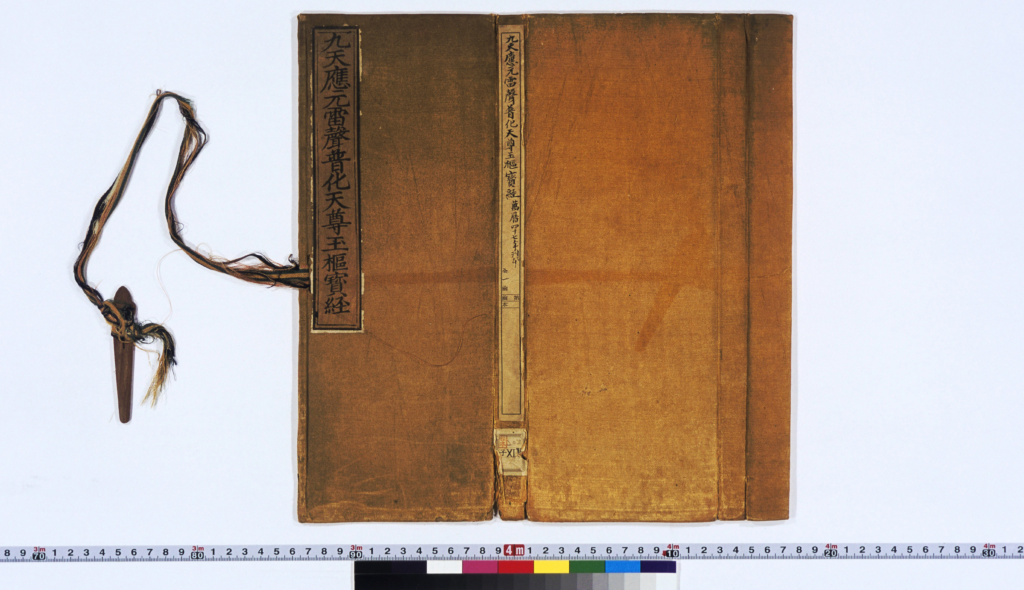

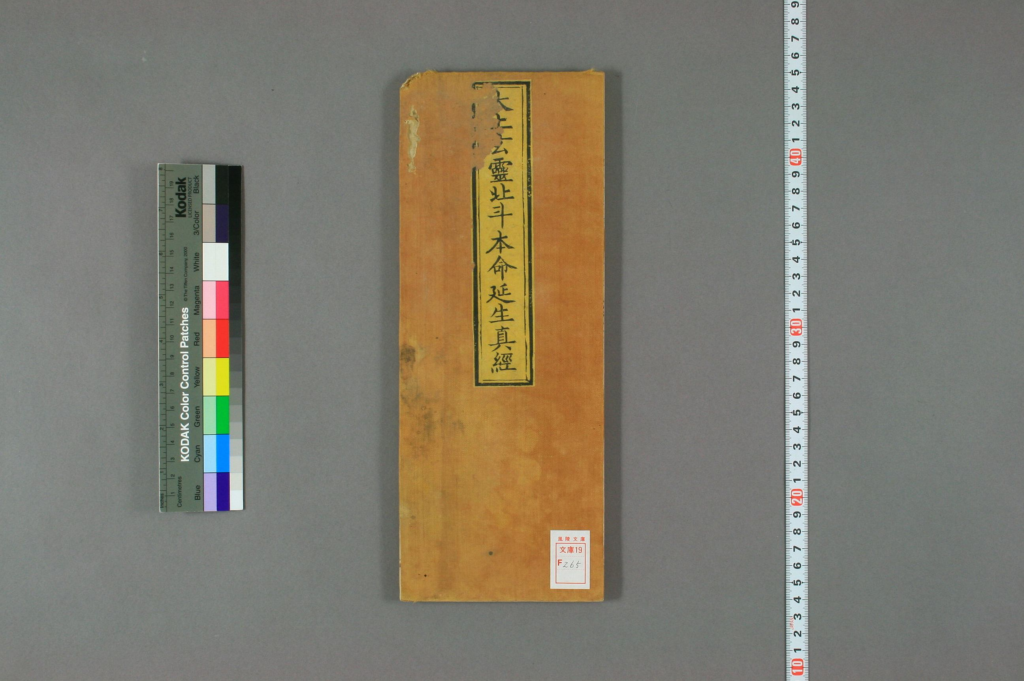

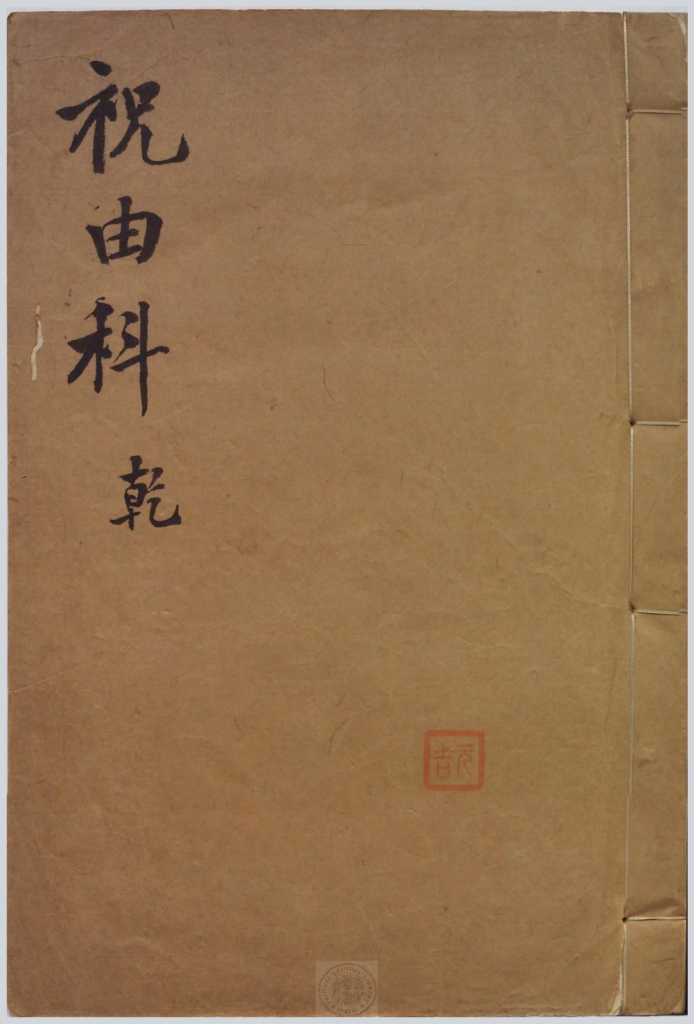

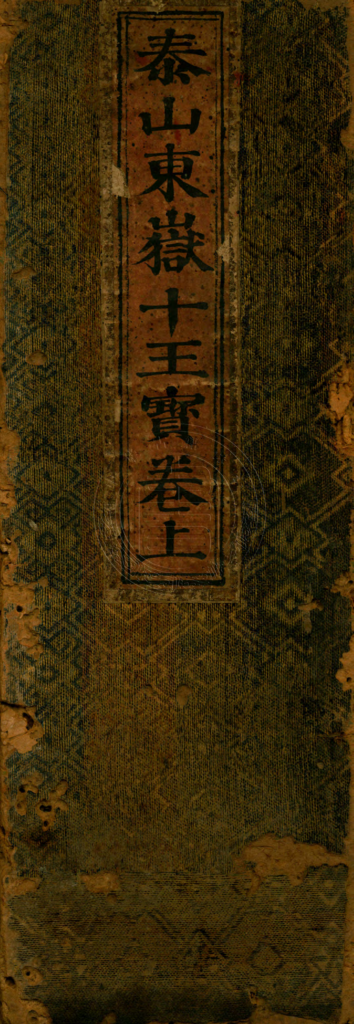

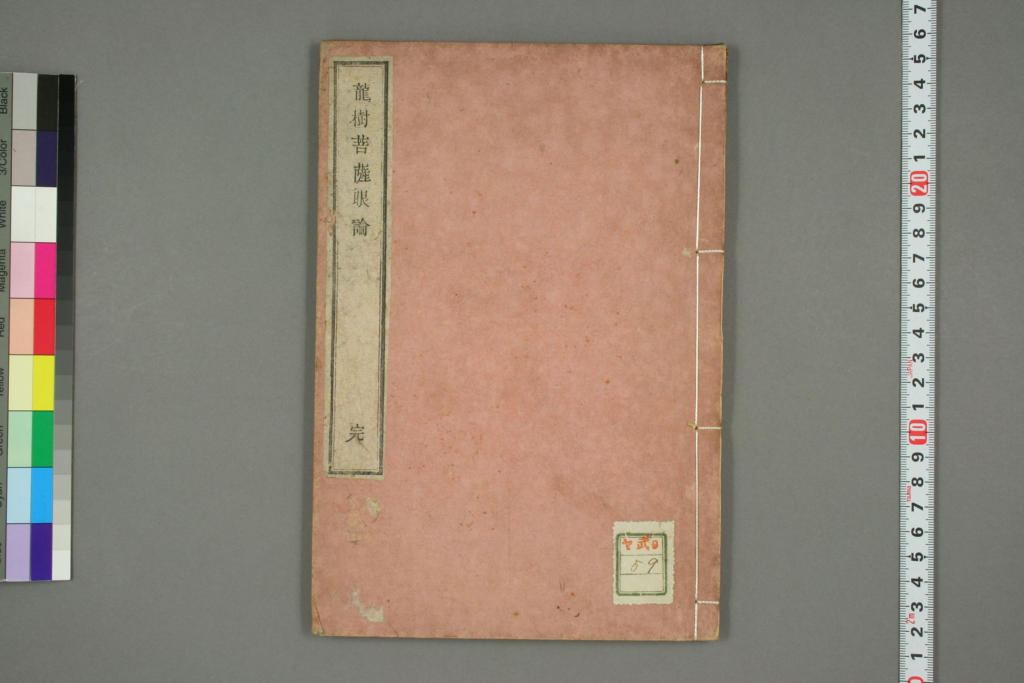

- 书名:

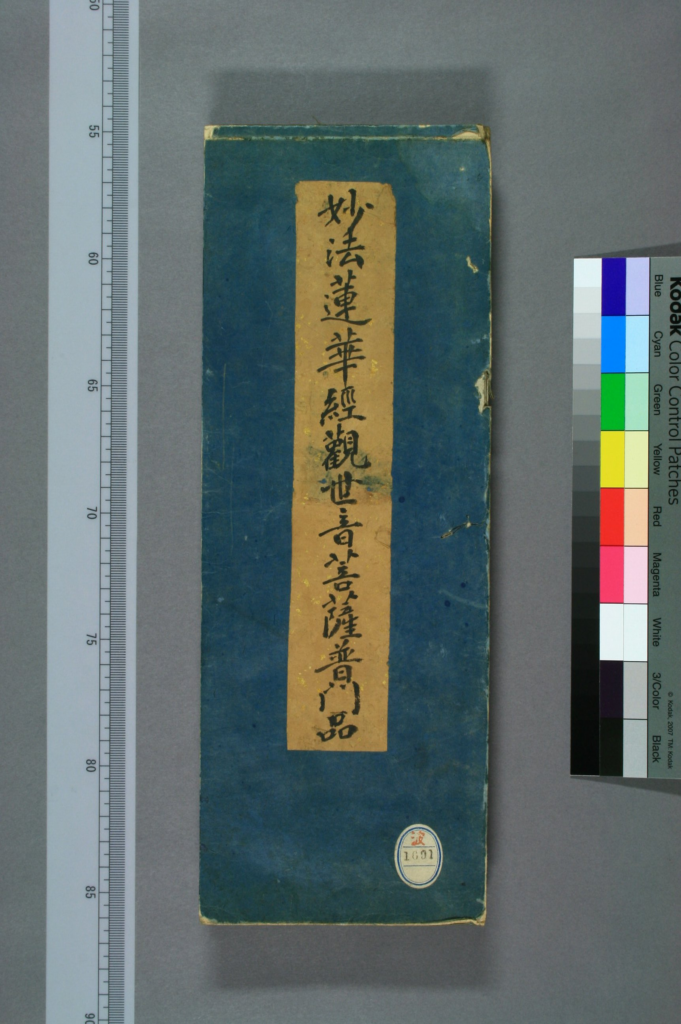

- 全称《香山宝卷》,又名《观世音菩萨本行经》或《观音济度本愿真经》。

- 此版本为民国二十年(1931年)重刻,共2卷,由释普明辑录。

![图片[1]-香山宝卷.重刻观世音菩萨本行经简集-拾宜](https://72be.com/2025/04/09111943/image-6-686x1024.png)

![图片[2]-香山宝卷.重刻观世音菩萨本行经简集-拾宜](https://72be.com/2025/04/09112001/image-6-1024x895.png)

- 宝卷性质:

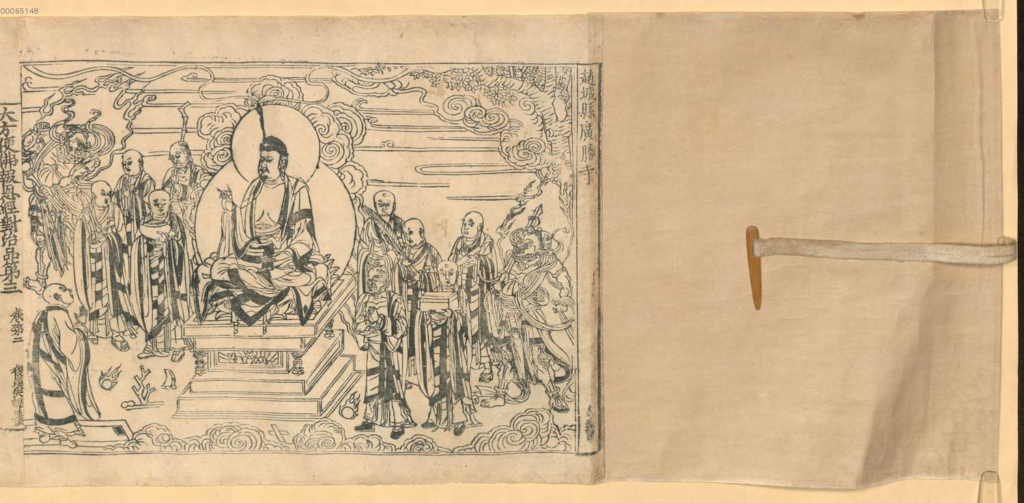

- 属于佛教民间宝卷(说唱文学),融合了佛教观音信仰、民间传说及道德劝善内容,在明清至民国时期广泛流传。

- 主要讲述观世音菩萨(妙善公主)的修行与成道故事,是汉传佛教观音信仰的重要通俗经典。

2. 内容概要

- 核心故事(基于妙善公主传说):

- 前世因缘:观音菩萨曾为妙庄王之女妙善公主,自幼持斋念佛,志求出家。

- 拒婚修行:妙善拒绝父王安排的婚姻,坚持修行,被贬至香山(或白雀寺)受苦。

- 救度父母:妙庄王患恶疾,需“无嗔人眼手”为药引,妙善舍身献眼、手救治,感化父母。

- 显圣成道:妙善功德圆满,现千手千眼观音法相,度化众生。

- 宗教思想:

- 强调孝道、舍己利他、因果报应,融合儒家伦理与佛教修行观。

- 体现观音菩萨“慈悲救苦”的本愿,如“千手千眼”象征遍护众生。

3. 版本与流传

- 历史源流:

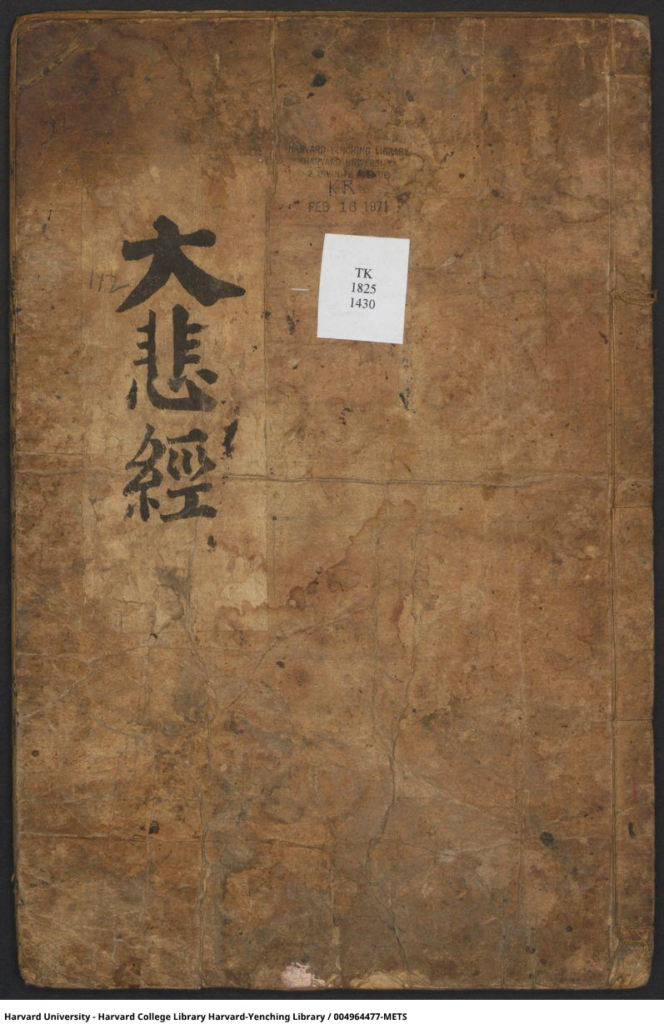

- 故事雏形可追溯至北宋《香山大悲菩萨传》(蒋之奇撰),后经元明宝卷文学发展成型。

- 明清时期广泛流传于民间,成为观音信仰的通俗教材,常用于庙会讲唱、劝善教化。

- 民国重刻背景:

- 民国时期佛教复兴运动下,部分寺院与居士团体重刻宝卷,以弘扬观音信仰。

- 此版由释普明辑录,可能对原文进行了简编,更适应民国读者的阅读习惯。

4. 宗教与文化影响

- 信仰层面:

- 强化了观音菩萨的“女性化身”(妙善公主)形象,影响后世观音造像(如白衣观音、鱼篮观音)。

- 成为民间观音法会、念佛结社的常用文本。

- 文学与艺术:

- 影响戏曲(如《香山记》)、弹词、年画等艺术形式。

- 敦煌变文《妙善故事》及后世宝卷(如《鱼篮宝卷》)均受其启发。

5. 现存版本与研究

- 藏本情况:

- 民国重刻本可能存于中国国家图书馆、上海图书馆或民间佛经流通处。

- 其他版本可见于《宝卷初集》《中华珍本宝卷》等丛书。

- 学术研究:

- 学者多从民间文学、宗教社会学角度分析其传播与功能。

- 与《法华经·普门品》《华严经·观自在章》对比,探讨观音信仰的本土化过程。

6. 总结

《香山宝卷》作为观音成道故事的集大成者,既是佛教通俗化的典范,也是研究中国民间信仰的珍贵文献。民国重刻本反映了20世纪佛教适应现代社会的努力,兼具宗教价值与史料意义。

© 版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END

暂无评论内容