《须弥山像铭并序》是由明代道士“无外子”撰文并绘制插图的一篇道教文献,主要描述佛教宇宙观中的核心概念——须弥山(Sumeru),并结合道教思想进行阐释。该文献可能以图文结合的形式呈现,包含序文、铭文及须弥山图像,反映了明代佛道交融的文化现象。

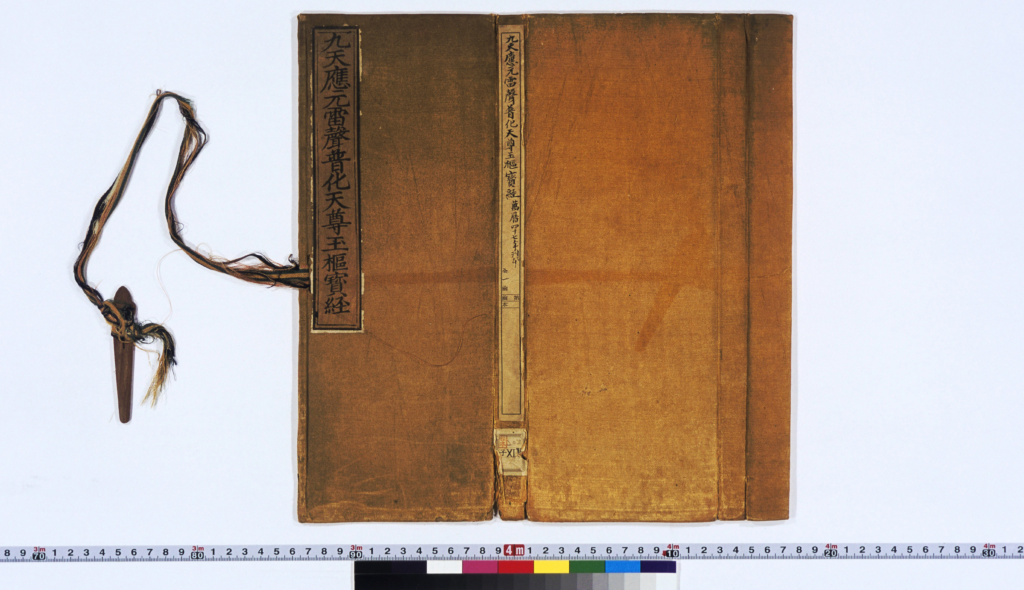

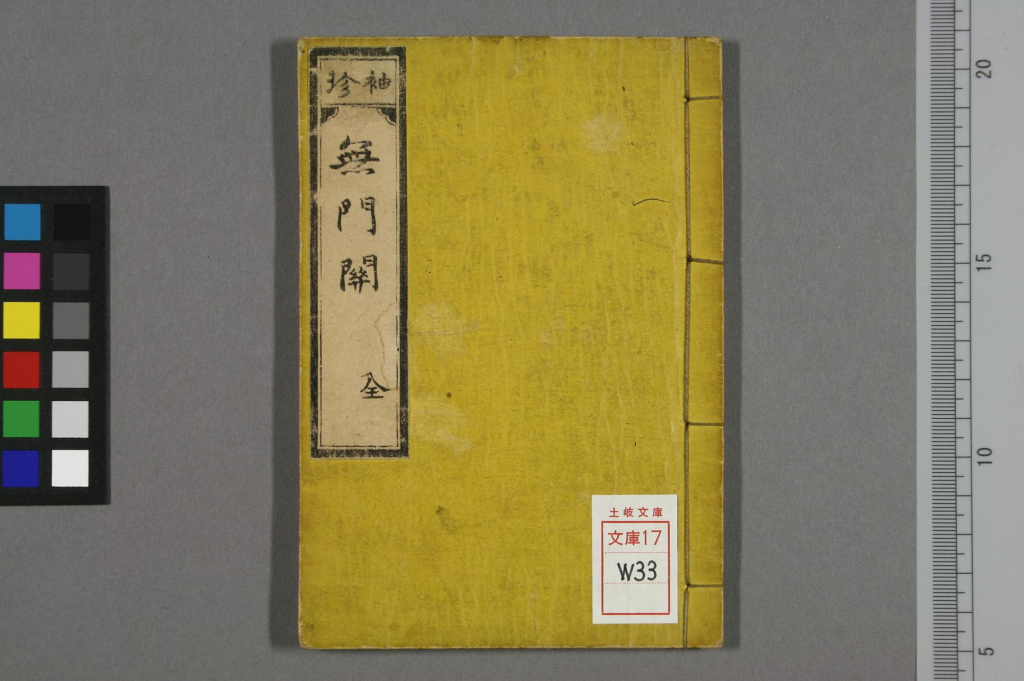

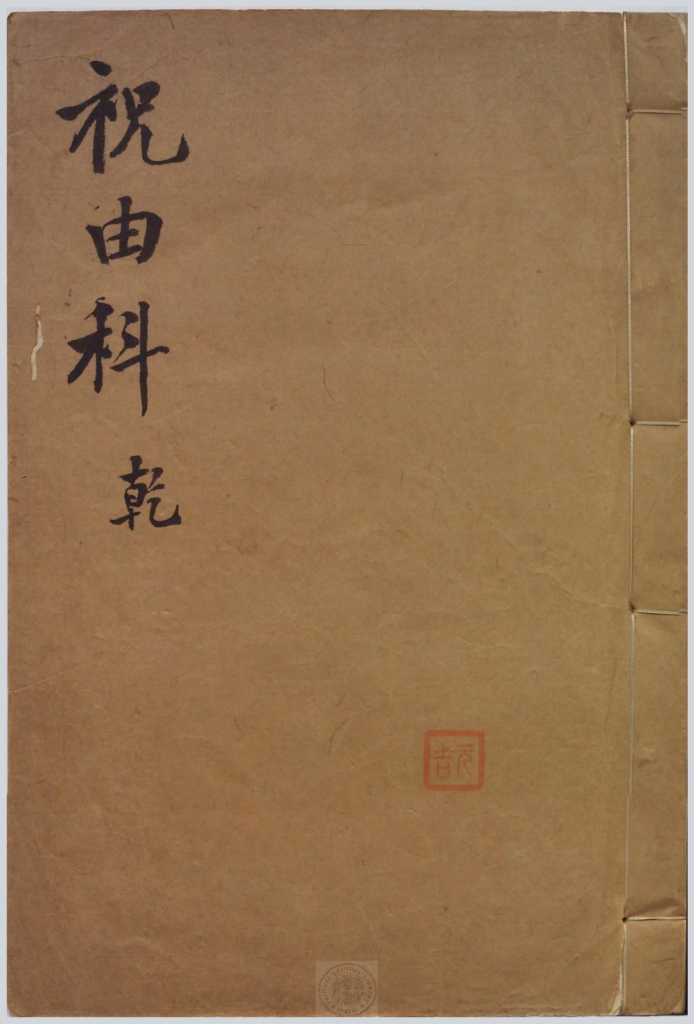

![图片[1]-須弥山像銘並序-拾宜](https://72be.com/2025/04/15133307/image-7-683x1024.png)

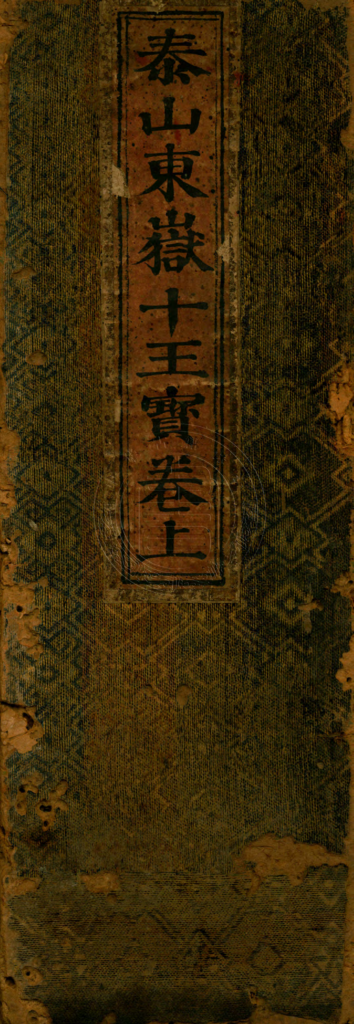

![图片[2]-須弥山像銘並序-拾宜](https://72be.com/2025/04/15133324/image-7-683x1024.png)

基本背景与内容分析:

- 作者“无外子”

- “无外子”为道号,可能是一位精通佛道思想的隐士或道士,明代有不少修道者兼修佛理,此类人物常以“子”自称(如“无垢子”“涵虚子”等)。

- 其生平不详,但从题名“撰画”可知,他兼具文才与画艺,可能属于文人道士群体。

- 须弥山的宗教意义

- 须弥山是佛教宇宙观的中心,被视为世界的轴心,周围环绕四大部洲(如南赡部洲即人类所在)。

- 道教亦吸收此概念,尤其在《灵宝度人经》等经典中,将须弥山与昆仑山类比,作为通天之山。

- 文献结构与内容推测

- 序:可能阐述撰写缘由,或讨论须弥山在佛道思想中的异同。

- 铭:以韵文形式赞颂须弥山,可能融合道教修炼术语(如“玄境”“丹台”)。

- 画:绘制须弥山图像,可能结合佛教曼荼罗(坛城)风格与道教仙山意象。

- 思想特点

- 佛道融合:明代三教合一思潮盛行,此文可能以道教视角解读佛教宇宙观。

- 内丹修炼:或借须弥山象征人体“泥丸宫”(头顶穴位),喻指修行境界。

版本与流传:

- 该文献未见广泛著录,可能为孤本或抄本,藏于少数图书馆(如中国国家图书馆、道教宫观藏书)。

- 若存世,或收录于道教类书、个人文集(如《道藏》续编或地方道观典籍)。

研究价值:

- 反映明代佛道交流的个案,尤其对宇宙观的互鉴。

- 展示道教艺术与文学的结合,如“像铭”这一文体在宗教文献中的运用。

如需进一步考证,建议查阅《道藏索引》《中国古籍总目》或明代文人别集,亦可关注道教美术研究领域的成果。

© 版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END

暂无评论内容