《御注太上感应篇》是清世祖顺治皇帝(爱新觉罗·福临)于顺治十二年(1655年)敕令编注并刊印的《太上感应篇》官方注释本,为清代内府刻本,具有重要的政治、宗教和文献价值。

![图片[1]-御注太上感应篇-拾宜](https://72be.com/2025/04/21112920/image-7-689x1024.png)

![图片[2]-御注太上感应篇-拾宜](https://72be.com/2025/04/21112933/image-7-1024x778.png)

1. 基本背景

- 《太上感应篇》原典:

道教经典,托名“太上老君”所述,成书于宋代,核心思想为“因果报应”,强调“善恶之报,如影随形”,劝人行善积德以获福报。 - 顺治皇帝御注:

清世祖顺治帝推崇儒释道三教,尤其对道教劝善思想感兴趣。他亲自敕令对《太上感应篇》进行官方注解,并以内府精刊本颁行天下,以教化臣民、巩固统治。

2. 内容特点

- 注释风格:

顺治御注以儒家伦理为核心,融合佛道思想,强调忠孝节义、善恶报应,注解简明扼要,适合普及教化。 - 政治意图:

通过官方注释强化道德规范,宣扬“皇权天授”“君臣纲常”,维护社会稳定。顺治在序文中明确提到“正人心、厚风俗”的治国目的。

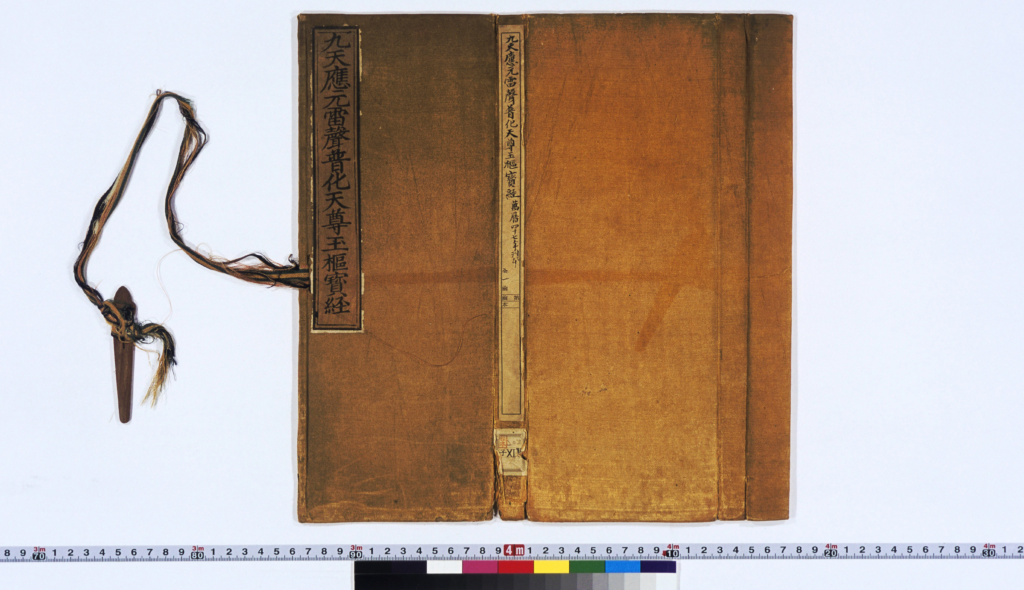

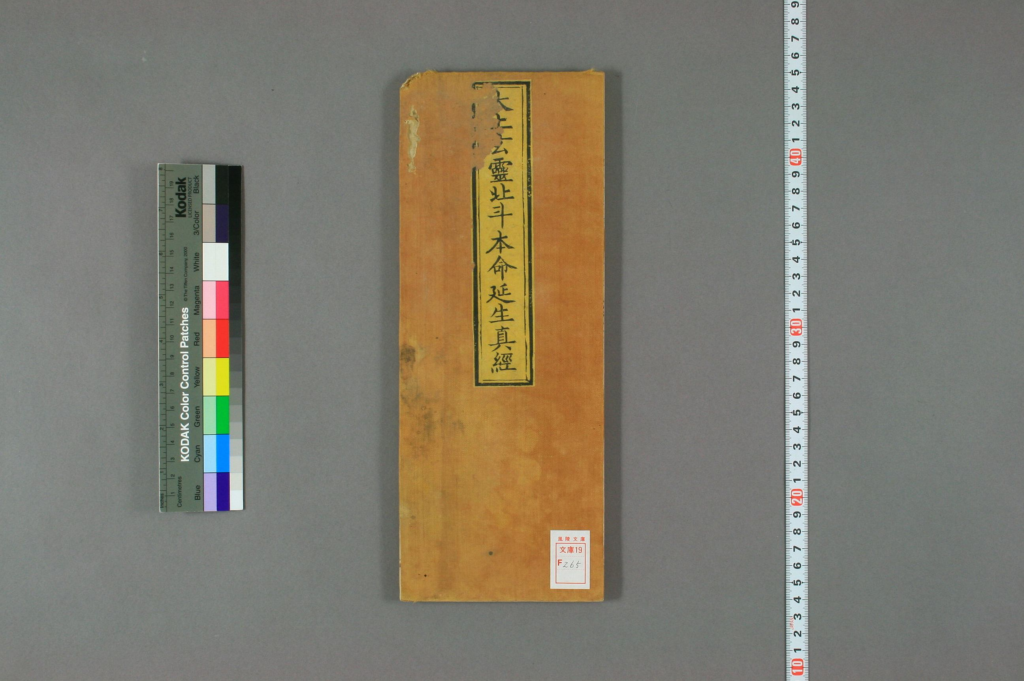

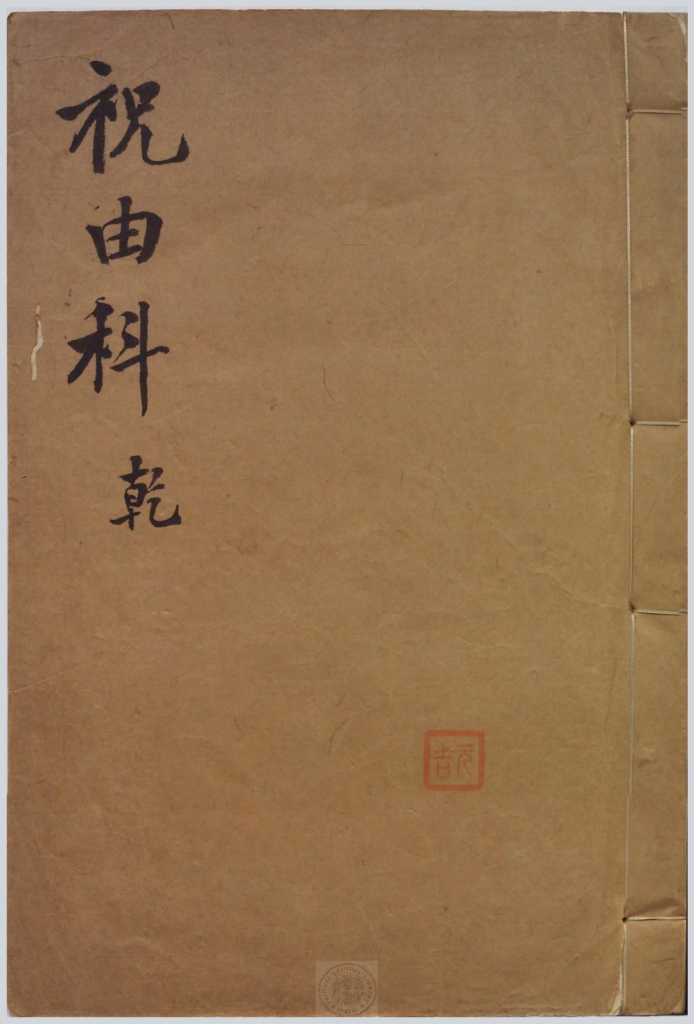

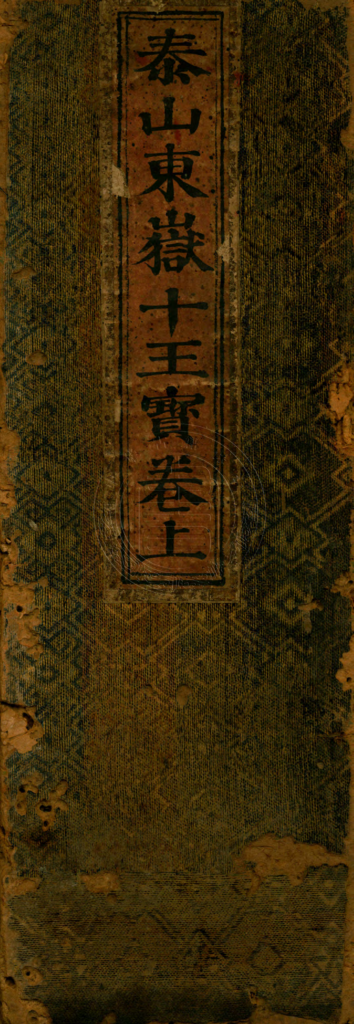

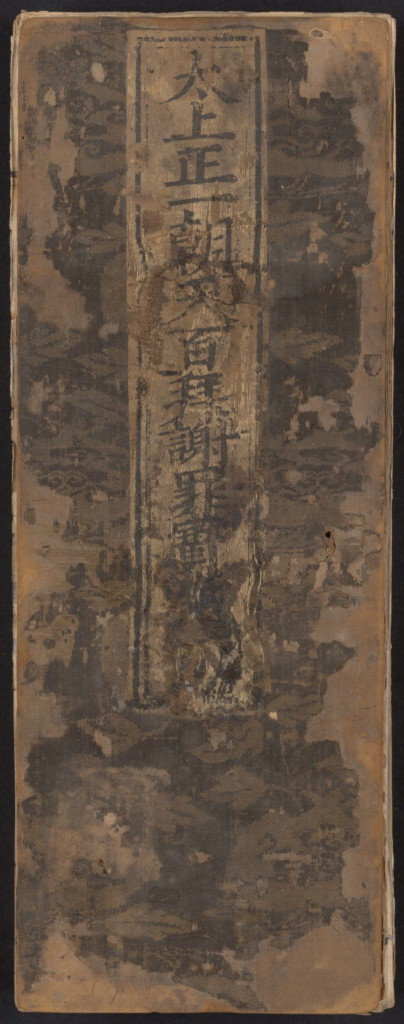

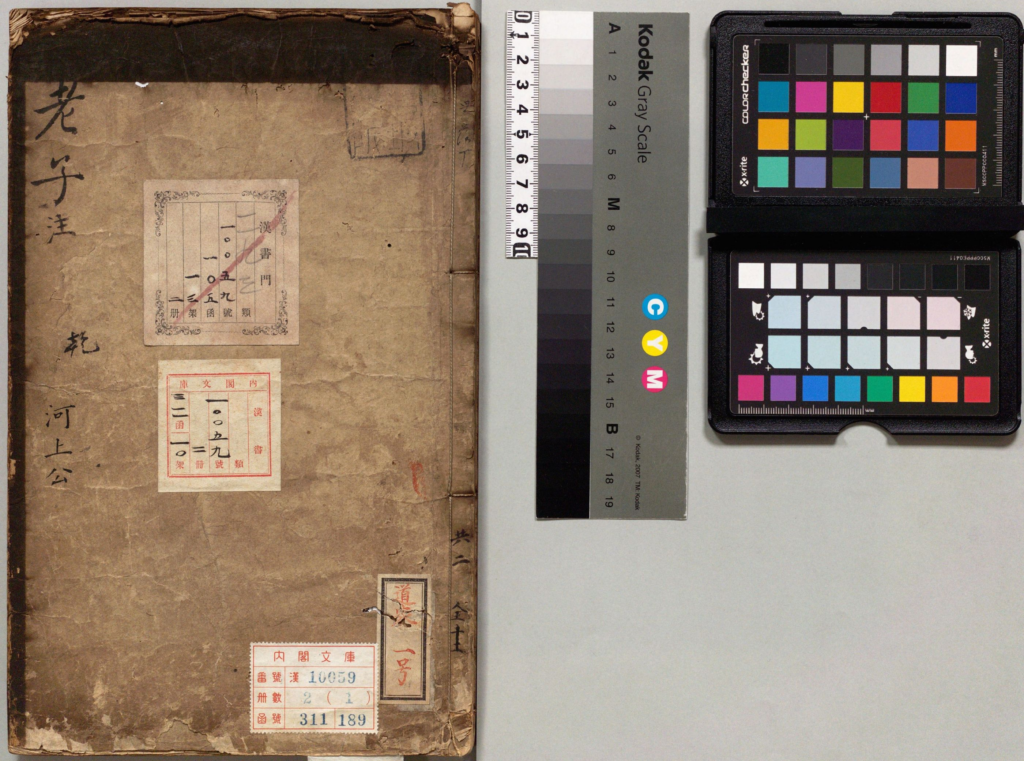

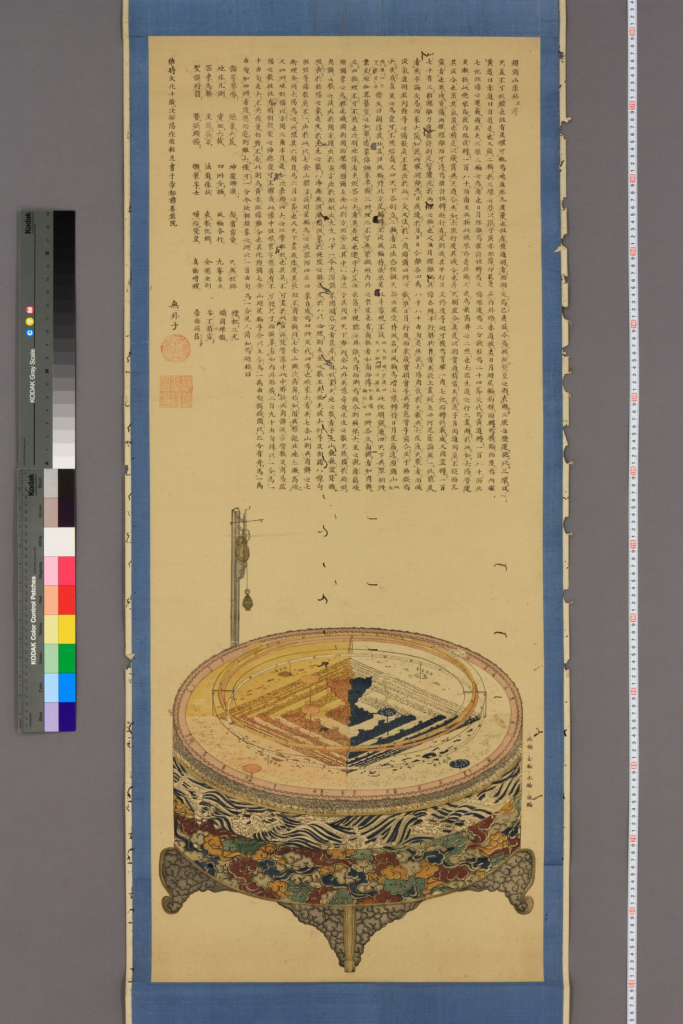

3. 版本与刊印

- 内府刊本:

清宫内务府刊刻,版本精良,用纸、刻工、装帧均属上乘,代表清代官方刻书的高水平。 - 版式特征:

可能为朱墨套印或单色刻本,版心题“御注太上感应篇”,卷首或有顺治御制序,正文分栏排列(原文与注释对照)。

4. 历史意义

- 首部帝王注本:

此前《太上感应篇》多为道士或文人注解,顺治御注是首部由皇帝亲自敕修的官方版本,凸显清初统治者对汉文化的吸收与利用。 - 影响后世:

此本成为清代《感应篇》流通的权威版本,雍正、乾隆两朝亦延续对道教善书的推崇,推动民间劝善运动。

5. 存世与收藏

- 现存情况:

顺治十二年内府原刊本存世稀少,中国国家图书馆、台北故宫博物院等机构可能有藏,民间罕见。 - 后世翻刻:

清代中后期多有民间据内府本翻刻,但质量不及原刊。

6. 学术价值

- 研究清初政治与宗教:

反映顺治朝“三教并重”政策及皇权对民间信仰的引导。 - 版本学意义:

内府刻本为清代宫廷刻书的重要标本,具有文献学、印刷史研究价值。

如需进一步考证具体内容或版本细节,可查阅《清代内府刻书目录》或相关档案记载。

© 版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END

暂无评论内容